전방날개 카나드 과연 무용지물인가?

[도깨비뉴스] 2008년 09월 12일(금) 오전 10:50

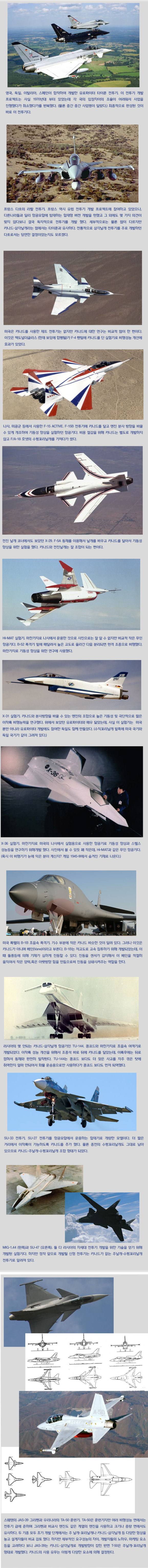

1950년대가 되자 전투기들과 폭격기는 모두 좀 더 빨리 목표물에 도달하기 위해, 혹은 좀 더 빨리 적의 공격으로부터 벗어나기 위해 속도 경쟁에 나섰으며, 마하 2, 3 가까이 빠른 속도로 비행했다. 본래 항공기의 공력 중심은 날개 시위의 1/4 부근에 위치하게 되지만 속도가 점차 빨라져서 천음속 영역으로 진입하면 점차 뒤로 이동한다. 그리고 음속을 넘어서 마하 2~3 정도가 되면 뒤로 지나치게 많이 이동함에 따라 기수가 크게 숙여지려고 한다.

이것을 막고자 카나드를 단 항공기들이 다시 등장하기 시작했다. 일반적으로 이런 항공기들은 많은 연료를 탑재하기 위해 꼬리가 없는 삼각날개를 취했으며, 기수부분에 카나드를 달아서 고속에서 기수를 드는 힘을 만들어줬다. 물론 삼각날개의 엘레본만으로도 기수를 들어올릴 수 있지만, 이럴 경우 앞서 설명한 것처럼 너무 큰 각도로 엘레본을 위로 들어올려야 하기 때문에 트림 항력이 커진다. 무게중심으로 부터 멀리 있는 카나드는 좀 더 작은 각도로 꺾여도 동일한 회전력을 만들어 낼 수 있으므로 트림항력 감소에 도움이 되었다.

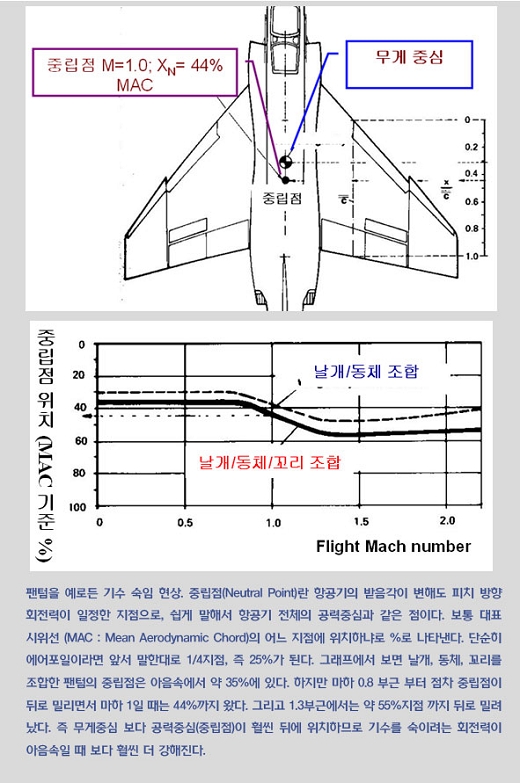

대표적인 항공기로는 미국의 마하3급 폭격기인 노스 아메리카사의 XB-70 발키리가 있었고, 프랑스는 Nord사의 1500 그리폰 시험기가 있었다. 그러나 XB-70은 대륙간탄도미사일의 개발에 따라 고속 핵 폭격기는 필요 없다는 이유로, Nord 1500은 다쏘사의 미라지 III보다 효용성이 떨어진다는 이유로 도중에 개발이 취소되었다. 한편 기본적으로 삼각날개는 초음속 비행에 따른 공력중심의 이동폭이 아주 큰 편은 아니기 때문에, 마하 2 이상으로 비행하지 않는 이상 꼭 카나드가 필요하지는 않았다.

설사 공력중심이 너무 크게 움직인다고 하더라도 대형 항공기는 내부의 연료의 위치를 바꿔서 무게중심 자체를 바꾸는 식으로 기수 숙임을 막을 수도 있었다. 또 SR-71 블랙버드 정찰기처럼 기수 앞부분까지 큰 스트레이크가 연결된 독특한 형상으로 카나드를 대신 하는 것도 있었다.

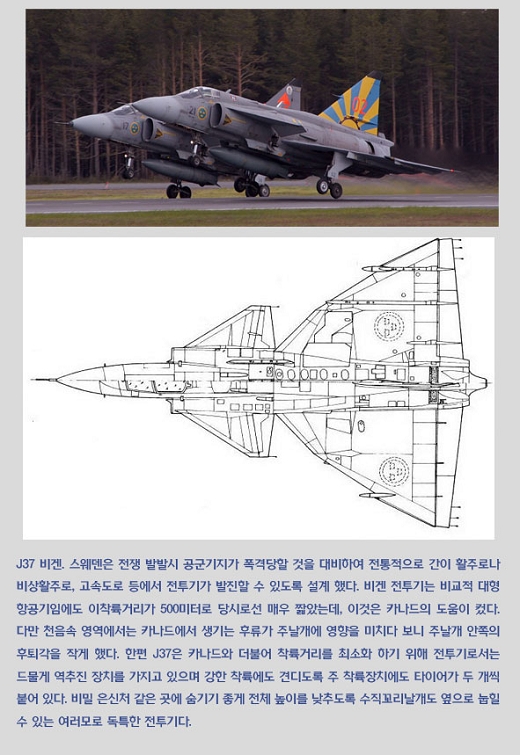

그러던 중 1960년대에 들어서 스웨덴에서 독특한 형태의 전투기가 개발되었다. J37 비겐 (스웨덴어로 천둥)으로 큰 카나드가 삼각날개 바로 앞쪽에 달려 있었다. 종래의 카나드를 사용하던 항공기와 달리 이 카나드는 주날개와 상당히 거리가 가까웠다.

이렇게 가깝게 배치된 카나드는 삼각날개의 단점, 즉 저속에서 양력 발생량이 적다는 문제를 해결하는데 큰 도움이 되었다. 카나드에서 발생하는 소용돌이가 마치 스트레이크에서 생기는 소용돌이와 같은 역할을 함으로써 결과적으로 주 날개에서 더 많은 양력을 만들어 주는 것이었다.

실제로 이 카나드는 종전의 플라이어1호나 XP-55등에서 보이던 수평꼬리날개 대신 달린 것들과 달리 비행 중에는 피치 방향 제어를 위해 작동하지 않았으며, 이착륙시에만 카나드 뒤쪽에 달린 플랩이 내려가면서 기수를 들어 받음각을 높혀주는 역할과 함께 앞서 말한 소용돌이를 만드는 역할을 했다. 그래서 카나드의 플랩은 조종간의 움직임에 관계 없이 착륙장치 레버를 작동하면 자동으로 움직였으며, 착륙시에는 최대한 아래로 꺾였고 이륙시에는 항력을 줄이기 위해 중간 위치에 놓이는 방식이었다. 물론 이륙 후에 바퀴를 접어 넣으면 원래 각도로 돌아간다.

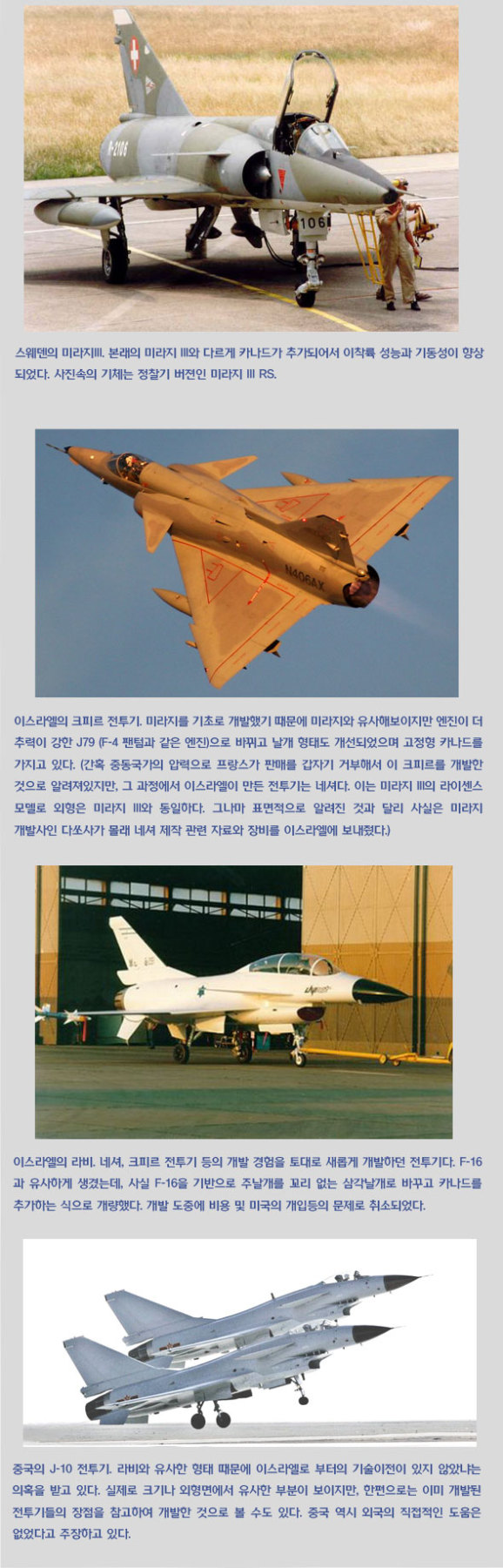

이러한 주 날개와 가까운 카나드 배치는 종전의 꼬리 없는 삼각날개 전투기의 성능을 개선하는데 큰 도움이 되었다. 이스라엘은 프랑스로부터 수입했던 미라지III를 기반으로 엔진을 바꾸는 한편, 고정형 카나드를 단 크피르 전투기를 개발 했다. 마찬가지로 스위스도 본래 사용하던 미라지III 전투기에 고정형 카나드를 달아서 이착륙성능을 개선했다.

이후 90년대에 유럽에서 새로 개발된 전투기들은 마치 전가동형 수평꼬리날개 같은 전가동형 카나드를 달았다. 이것은 카나드를 움직여서 원하는 만큼의 추가적인 양력을 만들어내는 한편으로 기수의 들림, 혹은 처짐을 방지하며 롤 제어시 엘레본을 도와서 양쪽이 서로 다른 방향으로 꺾어서 회전력을 만들어 낸다.

다만 피치방향의 제어는 대부분 엘레본이 담당하며, 카나드는 피치방향의 제어 자체는 크게 담당하지 않는다. 여기에 속하는 전투기로 스웨덴의 JAS 39 그리펜, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인 합작인 유로파이터2000 그리고 프랑스의 라팔 전투기가 있다. 이스라엘의 경우에는 F-16 전투기를 기반으로 외형을 카나드-삼각날개로 크게 바꾼 라비(젊은 사자) 전투기를 개발 했으나 개발 비용 증가 등의 이유로 취소되었다. 중국 역시 J-10이라는 카나드- 삼각날개 전투기를 최근에 개발하였는데, 그 형상이 라비와 유사해서 이스라엘에게서 기술 이전을 받았다는 의혹을 사기도 했다. (물론 중국은 이를 부정하고 있다.)

전투기 개발 및 생산에 있어서 1,2위를 다투던 미국과 러시아에서는 의외로 카나드를 사용한 전투기를 찾기 힘들다. 미국은 F-4 팬텀에 카나드를 달아서 성능 향상을 실험해보기도 했으며, F-15를 개조하여 고기동성 및 단거리이착륙 실험을 했던 F-15 ACTIVE, 전진익 실험기인 X-29, 엔진 분사 방향을 바꾸는 추력편향엔진 실험기인 X-31 등에도 카나드를 달았었으나 정작 전투기에는 카나드를 달지 않았다.

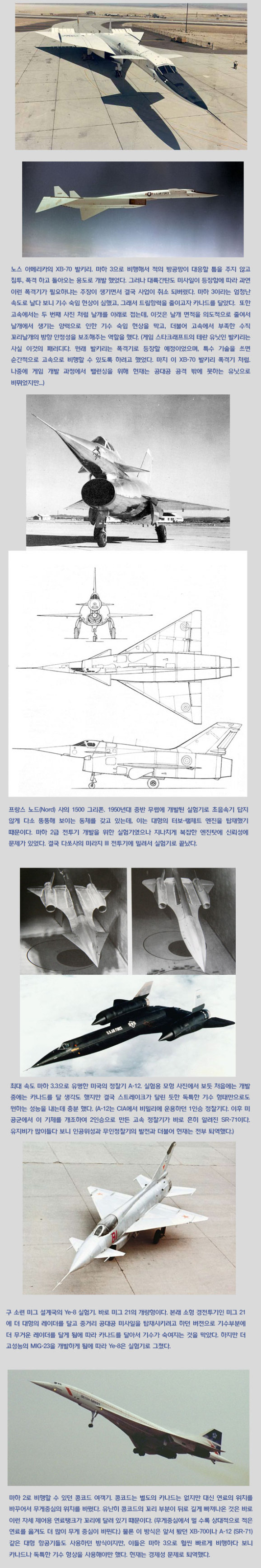

러시아의 경우엔 MIG-21 성능 개량형에서 고속 비행을 위해 앞서 XB-70이나 1500 그리폰 처럼 기수 숙임 방지용 카나드를 달았었으나 정식으로 사용하지는 않았다. 이후 주력 전투기들도 주날개와 수평꼬리날개를 조합한 전투기들을 주로 사용했다. 그러던 중 SU-27 전투기 자체는 주날개-수평꼬리날개 형태였지만 이것의 개량형인 SU-33 (함재기), SU-34 (장거리 타격용), SU-30MKII (SU-30 인도 수출용)에는 주날개 앞쪽에 작은 카나드를 달았다.

이는 이착륙거리 증가와 기동성의 향상에 도움이 되었다. 우리나라의 F-X 사업에도 참여했던 SU-35 및 SU-37은 카나드를 달았으나, 이 전투기는 러시아 공군에 정식채택 되지 않았다. 이외에 러시아가 차세대 전투기 연구 목적으로 개발한 전진익 실험기인 SU-47 와 MIG-1.44는 카나드를 사용했으나 이 두 항공기는 실험용으로 그쳤다. 현재 러시아의 차세대 주력 전투기로 개발중인 SU-50은 주날개-수평꼬리날개를 사용할 것으로 알려져 있다.

이 두 나라가 카나드를 그다지 사용하지 않는 이유는 우선 카나드에 대한 요구가 적었기 때문이다. 전통적으로 주날개-수평꼬리날개를 사용해오던 두 나라로서는 수평꼬리날개 및 플랩을 사용함으로써 원하는 만큼의 이착륙성능이나 기동성을 얻을 수 있었기 때문이다. 물론 여기에 카나드를 달아서 성능 향상을 더 할 수 있다는 것을 실험으로 확인했고, 실제로 몇 몇 SU-27 개량형들은 그렇게 했지만 이착륙/기동성 향상을 위해 카나드를 사용하기 보다는 분사 방향을 바꾸는 엔진을 사용해도 마찬가지의 효과를 얻을 수 있다보니 굳이 카나드를 사용하려고 하고 있지 않다.

즉 카나드를 사용하고 사용하지 않고는 개발하려는 항공기의 임무나 목표하는 성능, 개발자들의 노하우 등에 따라 많이 결정되는 것이며 필요에 따라 카나드를 사용하기도, 혹은 사용하지 않기도 하는 것이다.

재미있는 것은 초경량, 혹은 경량 항공기에도 최근 카나드를 단 것들이 점차 늘고 있는데 이것은 성능 자체의 문제 보다는 외형적인 멋의 영향이 크다고 한다. 군사용 항공기는 구매시 성능과 가격, 정비성 같은 것만이 고려되는 반면, 민간용 항공기에서는 그 자체의 디자인 역시 중요하다.

출처: http://www2.airforce.mil.kr:7777/webzine/special/view_article.jsp?bid=2002&aid=1724&page=1

기사제공= 주간 공군웹진 공감/ 필자 이승진 도깨비뉴스

'무기리스트 > 세계우주무기' 카테고리의 다른 글

| SS-N-30 Bulava (missile) (0) | 2008.09.20 |

|---|---|

| 아폴로 11호 달 착륙, NASA 가장 큰 업적 (0) | 2008.09.20 |

| 군사용 수중 슈트, 입으면 '강력한 펭귄 인간'으로 변신 (0) | 2008.09.18 |

| 그루지야 전사자 3천명[노보스티 통신] (0) | 2008.09.16 |

| 中 우주유영 시도 우주선 선저우(Shenzhou) 7호 25일 밤 발사 (0) | 2008.09.13 |