달 탐사로 가는 길

[동아일보] 2008년 02월 15일(금) 오전 02:59

《지난해 11월 한국은 독자적으로 달에 탐사선을 보내는 것을 골자로 한 우주개발 청사진을 내놨다. 2020년까지 먼저 달 궤도에 탐사선 1호를 보내고, 2025년까지 달 표면에 탐사선 2호를 착륙시키겠다는 것이다. 탐사선과 로켓 개발 등을 위해 3조6000억 원을 투자한다는 계획도 함께 세웠다. 막상 계획이 발표되자 실현 가능성에 의구심이 제기됐다. 일부에서는 “현재의 기술력으로 그때까지 실현 불가능한 얘기일 수 있다”고 말했다. 또 “좀 더 값싸게 만들고 개발 기간도 앞당길 수 있는 다른 현실적인 방안도 있다”며 상반된 주장을 펴는 이들도 있다. 우주 개발에 이제 막 걸음마를 시작하는 한국이 달 탐사를 실현하기 위해 보완할 부분은 과연 어떤 것이 있을까.》

원천기술 부재… 일정차질 비용 눈덩이 우려

○ 액체로켓 등 원천기술 확보가 우선

백홍열 한국항공우주연구원(항우연) 원장은 “달 탐사 계획은 탐사선과 로켓 개발 과정에서 국가 전략상 필요한 핵심 기술을 확보할 수 있을 뿐 아니라 달 탐사 경쟁에서 한국의 발언권을 확보한다는 데 의미가 있다”고 했다.

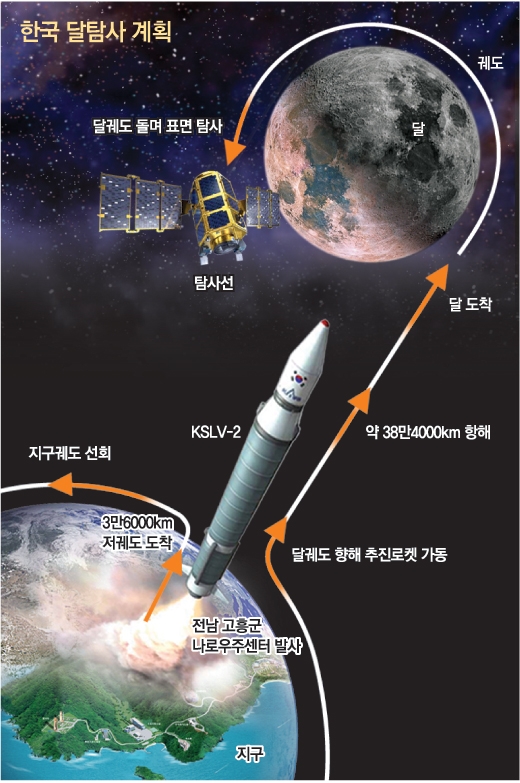

항우연은 2009년 개발이 시작되는 국산 로켓 KSLV-2를 변형해 달 탐사용 로켓을 개발한다는 계획이다.

그러나 한국이 달에 탐사선을 보내겠다는 계획은 말처럼 쉽지는 않을 것으로 전망된다. 무엇보다 달에 탐사선을 보내는 데 필요한 액체 로켓기술이 아직까지 확보되지 않았다.

달에 탐사선을 보낸 일본은 H-2A, 중국은 창정이라는 자체 로켓 기술을 보유하고 있다.

한국은 액체로켓 KSR-3에서 확보한 기술을 이용해 30t급 위성 발사용 로켓을 개발하고 있다. 하지만 아직 성능을 검증받지 못한 상태다. 올해와 내년 2차례 발사될 소형위성발사체 KSLV-1도 핵심 부품인 1단 액체로켓을 러시아에서 구입해 쓰기 때문에 기술 확보와는 거리가 멀다.

또 KSLV-2 개발에 성공한다고 해도 지구에서 달 궤도까지 탐사선을 보내려면 새로운 보조 추진기술을 확보해야 하지만 현재까지 별다른 계획이 없다.

백 원장은 “지금까지 우주개발은 주로 위성과 로켓의 제작 및 발사에만 치중해 온 것이 사실”이라며 “달 탐사 계획을 제대로 실현하기 위해 로켓 엔진 등 원천기술 확보에 좀 더 중점을 둘 계획이다”라고 했다.

○ 짜임새 있는 일정관리도 필요

원천기술 확보 못지않게 ‘시(時)테크 전략’도 필요하다. 다목적 실용위성 아리랑 2호, KSLV-1 로켓, 나로우주센터 건설 등 주요 우주개발 사업은 대부분 2, 3년씩 지연됐다. 항우연 관계자들은 “로켓이나 위성은 개발 과정에서 실패할 확률도 높고 까다롭기 때문에 계획된 시간 안에 사업을 끝내기가 매우 힘들다”고 토로한다.

그러나 사업이 지연된 경우 예산이 눈 덩이처럼 불어났다.

KSR-3 로켓은 당초 계획인 580억 원에서 780억 원, KSLV-1 사업도 발사 계획이 2005년에서 2008년으로 지연되면서 사업비가 3594억 원에서 5097억 원으로 늘었다. 전남 고흥군에 짓고 있는 나로우주센터 건설비도 당초 사업비가 1300억 원에서 3124억 원으로 늘었다.

우주개발 사업의 일정과 효과를 검토하기 위해 2006년 12월 국회 과학기술정보통신위원회 소속 위원 11명은 감사원의 감사 청구를 내기도 했다. 그러나 국가 전략적인 연구사업이라는 이유와 전문성 부족으로 감사는 이뤄지지 않았다. 우주 개발의 기술적 타당성을 검토할 수 있는 외부 전문가그룹도 절대적으로 부족한 실정이다.

○ “돈 적게 들이는 방향으로 달 탐사 추진”

항우연과 민간 전문가들은 좀 더 싸고 빠르게 달 탐사를 할 수 있는 여러 가지 방법이 있다고 한다.

한국항공대 장영근 교수는 “값싼 러시아 로켓에 실어 보낸다면 현재 기술 수준으로 5년 뒤면 달에 탐사선을 보낼 수 있다”고 내다봤다.

일반적으로 사용되는 정지궤도용 로켓보다 한 단계 아래인 저궤도용 로켓을 이용해 300km 상공까지 탐사선을 실어 보낸 뒤 거기서 달까지 추진해 가는 방식이다. 이럴 경우 로켓 개발에 들어가는 비용은 상대적으로 줄어들게 된다. 또 다른 전문가는 “검증이 필요하지만 메탄올 로켓과 같은 값싸고 재활용하기 좋은 신개념 기술을 활용하는 방안도 한번 고려해 볼 만하다”고 했다.

백 원장은 “정부의 의지만 있으면 현재 기술로도 달 탐사 기간을 단축할 수 있다”고 말했다. 또 “현재 진행 중인 위성개발 사업이 끝날 때쯤이면 지금보다 위성을 값싸게 만들 수 있을 것”이라며 “달 탐사는 반드시 해야 할 과제지만 지나치게 큰 비용을 들이는 데는 반대한다”고 했다.

박근태 동아사이언스 기자 kunta@donga.com

실용주의 노선 걷는 ‘우주강소국’

한국의 우주개발 사업에서 타산지석(他山之石)으로 삼을 나라들이 있다. ‘우주강소국’인 일본과 인도 이스라엘이다.

일본은 우주개발에 미국 다음으로 많은 연평균 2700억 엔 이상의 예산을 투입하고 있다. 최첨단 기술 개발에 중점을 두다 보니 우주개발 예산이 계속 천문학적으로 늘어나고 있다. 그러나 4000억 엔 이상을 투자해 개발한 H-2로켓이 연거푸 발사에 실패하면서 투자의 효율성이 도마 위에 올랐다. 결국 일본 정부는 2004년 우주개발 정책을 ‘경제성’과 ‘신뢰성’ 확보에 무게를 두는 쪽으로 전면 수정했다. 개발 가격을 절반 이하로 줄이고 개발 주체를 민간에 맡기자는 것.

이스라엘과 인도는 ‘실속파’에 해당한다. 이스라엘은 작고 싸게 만들자는 주의다. 한국보다 3분의 1도 안 되는 예산을 투자하고 있지만 경쟁력은 훨씬 앞선다. 지구관측위성인 EROS의 경우 0.8m급 해상도를 갖는 아리랑 3호의 3분의 1 정도 크기와 무게를 가진다. 위성이 작고 가벼우면 로켓 개발비용과 발사비도 줄어든다.

중국과 함께 신흥 우주 강국으로 떠오른 인도는 유인 우주개발보다는 상용 위성 분야에서 착실히 실력을 쌓아 왔다. 방송과 통신, 지상관측 등 주로 실용성에 무게를 두고 있다. 인도는 일본과 중국에 이어 4월경 달 탐사 위성인 ‘찬드라얀 1호’를 발사할 예정이다.

박근태 동아사이언스 기자 동아일보

'무기리스트 > 국가우주무기' 카테고리의 다른 글

| 미 차세대 주력기 F-35 대 F-22 '공중전' (0) | 2008.02.21 |

|---|---|

| 보라매 사업, 계속 추진하라! (0) | 2008.02.20 |

| 세계10대 전차-전투탱크 (0) | 2008.02.16 |

| 한국, 미국 무기 살 때 일본 수준 대우 받는다 (0) | 2008.02.16 |

| KT, 2010년 무궁화위성 6호 발사 (0) | 2008.02.14 |