더티 밤 (Dirty Bomb)

플루토늄과 같은 핵물질은 일정한 질량을 갖춰야 핵반응을 일으킨다. 핵반응을 일으키는 일정한 무게를 ‘임계(臨界)질량’이라고 한다. 임계질량보다 적은 양의 플루토늄은 핵반응을 일으키지 못한다.

플루토늄탄은 폭발을 목적으로 하므로 임계질량 이상의 플루토늄을 모아놓은 것이어야 한다. 그런데 임계질량 이상을 모아놓으면 바로 핵반응을 일으키므로, 이 폭탄을 만들던 이들이 죽게 된다. 따라서 만들 때는 핵반응을 일으키지 않고 사용할 때만 일으키게 해야 하는데, 이를 위해 플루토늄을 여러 개로 쪼개놓았다가 사용할 때 합친다.

원폭에는 우라늄탄과 플루토늄탄이 있다. 우라늄탄을 만들 때 어려운 것은 고농축 우라늄을 얻는 것이다. 고농축 우라늄만 얻으면 우라늄탄은 실험을 해보지 않고도 만들 수 있다. 플루토늄탄의 원료인 플루토늄은 사용 후 핵연료 재처리를 통해 얻는데 이 작업은 고농축 우라늄을 얻는 것보다 시간이 적게 걸린다. 그러나 플루토늄탄은 ‘피시식…’으로 끝나는 경우가 많기에 실험을 해봐야 한다.

원폭 제조는 국가적인 비밀 사안이기에 핵보유국이 어떻게 핵무기를 만들었는지는 알기 힘들다. 그러나 일부 핵무기에 대한 정보는 공개돼 있다. 플루토늄탄 폭발 가운데 유명한 것이 1945년 7월16일 미국 뉴멕시코주 앨러머고도에서 있었던 인류 최초의 핵실험과 1945년 8월9일 일본 나가사키에 실전용으로 터뜨린 것이다.

두 폭발은 세계적 주목을 받았기에 여기에 사용된 플루토늄탄의 비밀은 어느 정도 공개돼 있다. 여러 자료에 따르면 미국은 플루토늄을 32조각으로 나눠놓았다가 폭발 직전 합치는 방법으로 택했다고 한다. 임계질량 이하 상태를 만들기 위해 32개의 방에 쪼개 넣은 플루토늄 조각을 일시에 나오게 하려면 강력한 압력이 있어야 한다.

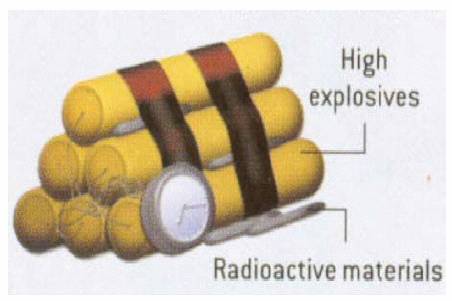

이 압력은 고폭약(High Explosive)을 터뜨려서 얻는다. 고폭약을 터뜨리려면 뇌관 역할을 하는 기폭장치가 있어야 한다. 기폭장치가 터지면 고폭약이 폭발하고 그때 32개 방에 들어가 있던 플루토늄이 쏟아져 나와 한 덩어리가 되면서 임계질량을 만들어 핵반응이라고 하는 폭발을 일으킨다.

그런데 기폭장치와 고폭약 배치에 문제가 있어 32개의 플루토늄이 다 나오지 않으면, 설사 핵반응이 일어났다고 해도 그 위력이 약해진다. 나오기는 다 나와서 한 덩어리가 되었더라도, 합쳐지는 시간이 너무 길면 약한 핵반응이 일어난다. 학자들은 100만분의 1초 이내로 플루토늄이 합쳐져야 폭탄으로 의미가 있다고 말한다.

그러나 100만분의 1초로는 플루토늄이 갖고 있는 폭발력을 전부 드러낼 수 없다. 그보다 더 빨리 합체시켜야 플루토늄이 갖고 있는 폭발력이 발휘된다. 핵보유국들은 요즘 1억분의 1초 안에 합체시키고 있다고 한다.

플루토늄 순도가 중요

나가사키에 떨어진 플루토늄탄은 32조각 모두 합체할 경우 TNT 2만2000여t(22킬로t)을 터뜨린 것과 같은 위력이 나올 것으로 보았다. 그런데 막상 사용하고 보니 그 위력은 예상치의 20% 이하인 4킬로t도 못 되는 것으로 조사됐다. 이를 전문용어로 ‘폭발효율 20% 미만’이라고 말한다.

폭발효율은 일부 플루토늄 조각이 합체되지 않았거나 합체 시간이 길어졌을 때 낮아지는데 이는 기폭과 고폭에 문제가 있었다는 뜻이다. 따라서 플루토늄탄을 만들 때는 기폭과 고폭을 빨리 하기 위한 실험을 거듭한다.

기폭과 고폭실험을 하면 그때 나온 물질이 실험을 한 토양에 남는다. 1998년 8월 이전 한국군 정보사령부는 북한이 기폭과 고폭 실험을 해오던 평북 대관군 지역으로 특수요원을 침투시켜 그곳의 토양을 가져오게 한 적이 있다. 그리고 이 토양을 분석해 북한이 기폭과 고폭실험을 70여 회 했다는 것을 밝혀내고 이 정보를 미국과 공유했다. 정보사가 1998년 8월 이전에 침투했다고 단정한 것은 이 공작을 성공시킨 정보사 대령들이 1998년 8월 훈장을 받았기 때문이다.

그러나 북한은 1994년 제네바 합의 이후로는 기폭-고폭 실험을 거의 못했으므로 넉넉잡고 100회 정도 기폭과 고폭 실험을 한 것으로 보인다. 그러나 이 정도의 실험으로는 완전한 기폭-고폭 장치를 만들기 어렵다. 지난해 북핵 실험은 이런 상태에서 치러졌으므로 성공 확률은 애초부터 낮았다.

플루토늄탄은 합체 속도와 임계질량뿐 아니라 플루토늄의 순도에 따라 폭발력이 좌우된다.

원자로에 집어넣은 핵연료 속에 우라늄 235와 238이 들어 있다는 것은 잘 알려진 이야기다. 원자로에 들어간 핵연료는 핵반응을 일으키면서 에너지를 발생시키는데, 이때 우라늄 238이 중성자와 합쳐져 플루토늄으로 변한다.

중성자 한 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 239가 된다. 두 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 240, 세 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 241, 네 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 242가 된다. 이 네 종류의 플루토늄 가운에 짝수인 플루토늄 240과 242는 핵분열을 하지 못한다.

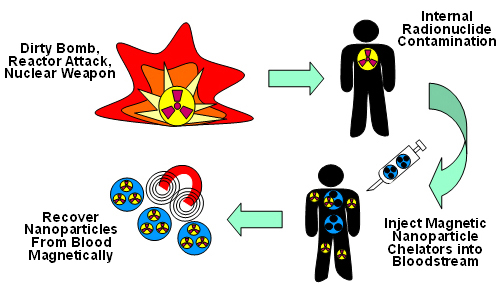

따라서 플루토늄탄을 만들 때는 전체 플루토늄에서 30% 정도를 차지하는 플루토늄 240과 242를 제거해야 하는데, 이것이 쉽지 않은 작업이라고 한다. 불순물을 제대로 제거하지 못한 채로 만든 플루토늄탄은 ‘더티 밤(Dirty Bomb)’, 글자 그대로 쓰레기 같은 폭탄이 된다.

이 폭탄은 모든 플루토늄 조각이 빠르게 합쳐져도 그 위력이 크게 떨어진다. 플루토늄탄이 약하게 폭발하는 것은 기폭과 고폭의 문제뿐만 아니라 플루토늄의 순도가 떨어지기 때문일 수도 있는 것이다.

나가사키에 떨어진 플루토늄탄의 무게는 4.5t이었는데, 이 무게 가운데 상당부분을 고폭약이 차지한다. 2006년 10월9일 함경북도 길주의 지하갱도에서 확실하게 있었던 것은 고폭약의 폭발이었다. 그리하여 쪼개져 있던 플루토늄이 밀려나와 한 덩어리가 되면서 핵반응을 일으켰다. 그러나 합체 속도가 늦고 플루토늄의 순도가 떨어지다 보니 ‘빵’ 하고 터지지 못하고 ‘피시식…’ 하고 만 것이다.

‘피시식…’이라고 표현했지만 이는 상당한 에너지를 내는 핵반응이다. 원자로는 ‘피시식…’을 일으키는 플루토늄탄보다 훨씬 더 순도가 떨어지는 핵물질을 사용하고, ‘피시식…’을 일으키는 시간보다 몇만 배 더 천천히 핵반응을 일으키지만, 60만~100만kW에 이르는 큰 에너지를 발생시킨다. 즉 여기에서의 ‘피시식…’은 핵무기로 보기에 힘이 약하다는 뜻이지 절대적인 에너지가 작다는 것은 아니다

밀폐된 공간에서 고폭약은 확실하게 터졌고, ‘피시식…’이긴 하지만 플루토늄도 반응을 일으켰으니 그때의 충격으로 주변부가 녹아 무너지면서 일부 기체가 지상으로 빠져나갔다. 이 기체에 제논이 섞여 있으니 한국과 미국이 이를 검출할 수 있었던 것이다. 하지만 많은 것이 부족한 상태에서 치러진 실험이기에 이 폭발은 중국에 통보한 대로 4킬로t이 되지 못하고 1킬로t 이하에서 멈춰버렸다. 그리고 실체파 규모 3.9의 약한 지진이 발생했다.

북한에서는 대규모 폭발이 자주 발생한다. 북한 정권 수립 57주년인 2005년 9월9일 양강도 김형직군에서 대규모 폭발이 있었다. 그때 우연히 버섯구름이 형성돼 한때 북한이 핵실험을 한 것이 아니냐는 추측이 있었는데, 북한의 백남순 외교부장은 이 폭발을 수력발전소를 짓기 위한 것이었다고 해명했다.

*******************************

[BOOM, Dirty Little Secret by The All-American Rejects]

'무기리스트 > 세계우주무기' 카테고리의 다른 글

| 사브 JAS 39 그리펜 (0) | 2007.12.06 |

|---|---|

| 태국, 항모 이어 첨단 잠수함까지 (0) | 2007.12.06 |

| 미사일 요격 레이저 무기 국내 개발 (0) | 2007.11.29 |

| 50m 해저에서 발사되는, 차세대 무인 전투기 (0) | 2007.11.22 |

| 환태평양훈련(RIMPAC : RIM OF THE PACIFIC) (0) | 2007.11.20 |