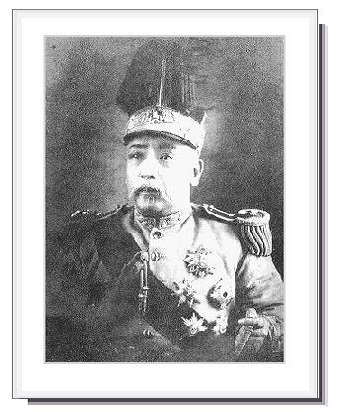

위안스카이(袁世凱)

위안스카이(袁世凱 Yuán Shìkǎi, 원세개, 1859년 8월 20일~1916년 6월 6일)는 허난 (河南)성 샹청(項城)현 출신의 군인이자 정치가이며, 청나라 말기에서 신해혁명 직후까지 중국 정치사에서 중요한 인물이었다. 또한 조선과도 관계가 깊어 임오군란 이후 조선에 주재하면서 청나라 황제를 대신하여 내정 간섭을 수행하였다. 자는 위정(慰庭), 호는 용암(容庵)이다.

요약

중국 청나라 말엽의 군인이며 민국 초기의 정치가. 중국 군벌의 토대를 마련한 인물. 임오군란을 계기로 젊은 나이에 조선에 파견되어서 조선에 대한 내정간섭을 행함. 청일전쟁 발발 직전 도주하여 귀국. 이 후, 청나라 군대의 신식군대화에 큰 역할을 하였다.

후일 북양군벌이 되는 북양군의 창설자.

만년에 스스로 황제가 되기 위하여 제제운동 (帝制運動)을 일으켰다가 실패하고 곧 사망하고 말았다. 이 제제운동은 지방 군벌의 세력이 중앙에서 독립하여 독자적인 군벌 세력으로 움직이게 되는 계기가 되었다.

위안스카이는 군벌로 알려져 있으나, 실제로는 군벌이 아니다. 그가 창설한 북양군은 청나라의 정규군이었기 때문이다. 그는 다만 군을 강하게 사병화하고 군대 내에 심복을 두는데, 1916년 위안스카이가 죽은 후, 그 들 심복들이 본격적인 군벌이 된다.

1912년 청나라가 멸망한 후 중화민국이 들어서면서, 그 행정적인 공백을 각 지방군이 군정을 통해서 통치권을 행사함으로 군벌의 토대가 마련되었다. 군벌들이 벌인 내전은 위안스카이의 사후인 1916년 이후 시작되었고, 1920년대에 들어서면 본격화 되며, 1928년까지 계속된다.

연표

두 번의 향시 실패. 문과를 포기하고 무를 선택하여, 삼촌의 추천으로 이홍장(李鴻章)의 참모인 우장칭 (吳長慶 오장경) 휘하로 들어갔다.

1882년: 조선에서 임오군란이 일어나고, 이에 조선이 친청 세력인 명성황후의 주도 하에 청나라에 구원 요청함. 젊은 위안스카이는 우장칭과 함께 조선에 들어와서, 이홍장의 천거로 한성 방위 책임자로 머물었음. 그는 청을 대표하는 외교수장은 아니었으며, 떠나기 전까지도 수장이 아닌 외교를 담당하던 북양대신의 파견원의 신분이었음.

1894년: 청일전쟁 발발. 발발 수 일 전, 신변의 안전을 위해 본국으로 도주. 34세.

1895년: 톈진(天津)에 주둔하던 정무군(定武軍)에 파견. 정무군을 신건육군(新建陸軍)으로 바꾸고 신식군대화된 무기 및 훈련을 하였으며 많은 심복들을 양성하였다. 이들은 많은 수가 후일 북양군벌의 군벌들로서, 또는 초기 중화민국 정계 및 군계 인물로 활약한다.

1898년: 무술변법에서 개혁파 동지들을 배신, 서태후의 신임을 얻음.

1899년: 공부 우시랑(工部 右侍郞) 산동 순무(山東 巡撫) 서리로 승진. 신형 무기와 훈련으로 무장한 무위군(武衛軍)을 동원하며 의화단 운동을 진압하였고, 이 일은 그가 능력 있는 장군으로 인정되는 계기가 되었다.

1901년: 직례 총독(直隷 總督)겸 북양대신(北洋大臣)에 임명됨.

1902년: 허베이성 바오딩(保定)에서 북양상비군 (북양군) 편성.

1905년: 북양군을 북양육진(北洋六鎭)으로 확대 편성. 그 중 하나는 만주족 귀족인 철량(鐵良)의 부대였지만, 다른 5진은 그의 통제하에 있었다.

1906년: 모든 군무에서 사임하도록 종용을 받음. 북양군에 대한 병권을 육군부로 넘겨주었다.

1907년: 북경에서 근무하면서 군기대신(軍機大臣)과 외무부 상서(尙書: 외무부 장관)을 겸직.

1909년: 만주족 섭정왕(攝政王) 재풍(載沣)에 의해 모든 직무에서 해임됨. 일시 귀향.

1911년: 무창에서 봉기 발생. 흠차대신(欽差大臣)으로 임명, 진압군으로서 호북의 육군과 해군의 군권 장악. 내각총리대신에 임명됨. 그러나, 북양군을 이끌고 한커우(漢口)점령. 이어서 베이징으로 진격, 청나라의 군권을 장악.

쑨원(孫文)과 막후 협약. 쑨원의 혁명당은 황제 퇴위와 공화정 체재를 요구. 위안스카이는 새로운 정부의 대총통으로 선출된다는 조건을 내 놓음. 위안스카이는 혁명당의 이름을 빌어서 청나라 마지막 황제인 선통제(宣統帝) 푸이 (溥儀)를 퇴위시킴.

1913년: 중화민국 대총통 취임. 중국 국민당 및 국회 해산.

1914년: 임시약법(臨時約法) 폐기. 국무원 해산. 북양군 단기서 등의 군권 박탈. 임시약법의 폐지로 봉건독재적 대총통 권력을 가지게 됨. 유럽에서 제1차 세계 대전 발발.

1915년: 일본이 요구한 "21개조 요구"를 대부분 수용.

21개조: 전쟁 중인 독일이 산둥성에 가지고 있던 권익을 일본에게로 넘겨주며, 남만주와 내몽골 일부를 일본에 조차함. (이 21개조에 대한 처리는 중국의 민중이 위안스카이에게서 이탈하는 계기가 됨).

1915년 12월: 참정원을 조정하여 중화제국 대황제로 칭제. 중화민국 연호를 폐지하고 중화제국으로 바꿈. 이에 윈난, 구이저우, 광시, (및 광둥 저장 산시(陝西) 후난 쓰촨)등의 지방군이 봉기하고, 중국의 일반 시민은 물론, 자신의 지지기반이었던 북양군의 일부 계파를 포함한 내외적인 반격과 반발을 받음.

1916년: 3월 22일, 군주제를 취소하고 중화민국의 연호를 회복함. 추가적인 유화책으로, 단기서를 다시 기용하고 위안스카이 본인은 다시 중화민국 대총통의 위치로 돌아가기를 희망함. 그러나 봉기가 일어난 지방 각 성의 군벌과 민중은 그를 성토하며, 지방 성의 군벌들은 관계단절 또는 독립을 선포함.

5월: 요독증 발병.

6월 6일: 사망. 향년 57세.

***********************************

원세개(袁世凱: 1859~1916)는 북양군벌(北洋軍閥) 사령관으로 중화민국 대총통을 역임하였다. 자는 위정(慰庭)이고 호는 용암(容庵)이며, 하남성 항성(項城) 출신이다. 젊은 시절에 두 번이나 향시(鄕試)에 응시했으나 합격하지 못하자, 결국 문(文)을 포기하고 무(武)를 택하여 이홍장(李鴻章)의 막료인 오장경(吳長慶)의 휘하로 들어갔다.

1882년(光緖 8년) 8월, 조선에 '임오군란'이 일어났다. 당시 청나라 정부는 조선(명성황후)의 구원 요청에 응하여 오장경을 조선으로 파견하였다. 이때 원세개는 이홍장의 천거로 한성(漢城)에 주둔하면서 조선 방어임무를 맡았다.

1894년 7월 중일갑오전쟁(즉, 청일전쟁)이 터지기 전날 밤에 원세개는 변장을 하고 한성을 탈출, 천진(天津)으로 돌아갔다.

1895년 12월 원세개는 영록(榮祿), 이홍조(李鴻藻) 등의 추천으로 천진소참(天津小站)에 주둔하고 있던 정무군(定武軍)에 파견되어, 이름을 '신건육군(新建陸軍)'으로 바꾸고 많은 심복들을 끌이들이거나 양성하여 전군에 대한 통제를 강화했다.

이후 이들은 대부분 청말 민국초의 군정 요인이 되었으니, 서세창(徐世昌), 단기서(段祺瑞), 풍국장(馮國章), 왕사진(王士珍), 조곤(曹锟), 장훈(張勛) 등이 바로 그들이다. 천진소참의 군사훈련은 청말 신식군대 발전의 전환점인 동시에 원세개의 야망을 다지는 기초가 되었다. 당시에 유신변법운동이 왕성하게 전개되자 원세개는 강학회(講學會)에 기부금을 내고 유신에 대한 지지를 표명하였다.

1898년 무술변법(戊戌變法) 기간에 원세개는 유신파 앞에서는 "보수파를 제거하고 신정을 펴자"는 제안을 수락하였지만, 돌아서자 마자 즉시 그것을 밀고하였다. 21일 자희태후(慈禧太后: 서태후)는 광서제(光緖帝)를 구금하고 다시 섭정을 맡는다고 선포하였다.

1899년 6월, 원세개는 공부우시랑(工部右侍郞), 산동순무(山東巡撫) 서리로 승진하여, 신군(新軍: 당시에는 '무위군<武衛軍>'이라 하였음) 전병력을 동원하여 의화단운동을 잔혹하게 진압하였다. 이로써 그는 단번에 국내외의 주목을 받는 실력자로 부상하였다.

1901년 이후 직례총독(直隷總督) 겸 북양대신(北洋大臣)에 임명되었다. 1902년 보정(保定)에서 북양상비군(약칭 북양군)을 편성하였다. 1905년에는 그것을 북양육진(北洋六鎭)으로 편성하였는데, 제1진만 만주족 귀족 철량(鐵良)이 통솔하는 기병(旗兵)이고, 나머지 5진은 모두 그의 통제하에 있었다. 주요 장성들은 거의 대부분 천진소참 시절의 심복들이었다. 이 시기에 그는 북양공광기업(北洋工鑛企業) 발전, 철도 건설, 순경 창설, 지방정권 정돈, 신식학당 설립 등의 방면에서 많은 성과를 올렸다. 신정(新政)을 처리하면서 그를 중심으로 하는 하나의 방대한 북양군사 정치집단을 빠른 속도로 형성해 갔다. 이들 북양집단이 세력 확장을 통하여 만주족 황제측근 집단의 세습적 지위를 강력하게 위협하자, 양측의 권력 투쟁은 날로 심화되었다.

1906년 원세개는 강요에 의해 겸임하고 있던 직무를 모두 사임하고 북양군 제1진, 제2진, 제3진, 제6진을 육군부 직할로 넘겨주었다. 그 이듬해에는 다시 북양을 떠나 북경으로 가서 군기대신(軍機大臣) 겸 외무부 상서(尙書: 장관)를 역임하였다.

1909년 초 원세개는 섭정왕(攝政王) 재풍(載沣)에 의해 모든 직무에서 해임되고 고향으로 돌아가서 요양하였다. 그러나 그의 많은 부하들은 여전히 요직에 있으면서 실권을 장악하고 있었으며, 원세개는 항상 재기를 준비하고 있었다.

1911년 10월(선통<宣統> 3년 8월), 무창봉기가 일어났다. 원세개는 10월 27일 흠차대신(欽差大臣)에 임명되어 호북전선의 육해군을 통솔하였다. 계속하여 내각총리대신에 임명되어 북양군을 이끌고 한구(漢口)를 점령한 후, 즉시 북경으로 진입하여 내각을 구성하고 청정부의 군정대권을 장악하였다. 12월에 당소의(唐紹儀)를 파견하여 혁명당과 협상을 진행하였다. 손문이 이끄는 혁명당은 청조의 황제를 퇴위시키고 공화정 체재를 약속한다면 원세개를 대총통으로 선출하겠다는 조건을 내세웠다. 원세개는 혁명당의 기세를 빌어 선통제(宣統帝) 부의(溥儀)를 퇴위시켰다.

1912년 2월, 손문(孫文)이 중화민국 임시 대총통직을 사임한 후 참의원에서는 만장일치로 원세개를 후임자로 선출하였다. 원세개는 북경의 군사반란을 빌미로 북경에서 대총통에 취임할 것을 요구하였고, 참의원에서는 그것을 수락하지 않을 수 없었다. 원세개는 취임 초기부터 전제독재정치를 도모하였다. 그는 국민당을 집권 실행의 최대 걸림돌로 판단, 북양군경(北洋軍警)을 책동하여 정치를 간섭하고, 국민당원들을 내각에서 쫓아내고, 남방 각성의 혁명군대를 감축하고, 국민당 지도자 송교인(宋敎仁)을 암살하였다. 이와 동시에 양계초(梁啓超)를 중심으로 하는 청말 입헌파를 끌어들여 그들에게 진보당 결성 자금을 지원하고, 이로써 국민당과 대항하였다.

외교방면에서도 그는 영국의 강력한 지지를 얻어 5개국 은행단으로부터 2500만 파운드를 차관으로 확보했다. 원세개는 1913년 7월에 2차혁명을 진압하고, 북양세력을 장강유역의 각성으로 확장했다.

같은 해 10월, 원세개는 군경을 동원하여 국회를 협박, 정식으로 대총통에 선출되면서 열강들의 공식적인 승인도 얻어냈다. 이어서 국민당과 국회를 해산하고, 별도로 정치회의와 약법회의를 소집하여 독재통치의 수단으로 삼았다.

1914년 5월, 민주주의정신이 깃들어있는 <임시약법(臨時約法)>과 국무원을 폐지하고 정사당(政事黨)과 육해군 대원수 통솔 판사처(陸海軍大元帥辦事處)의 설립을 선포하였다. 이 개편을 통하여 그를 지지하였던 진보당을 몰아내고 단기서 등의 군권을 박탈함으로써 군정 대권을 자신에게로 집중시켰다.

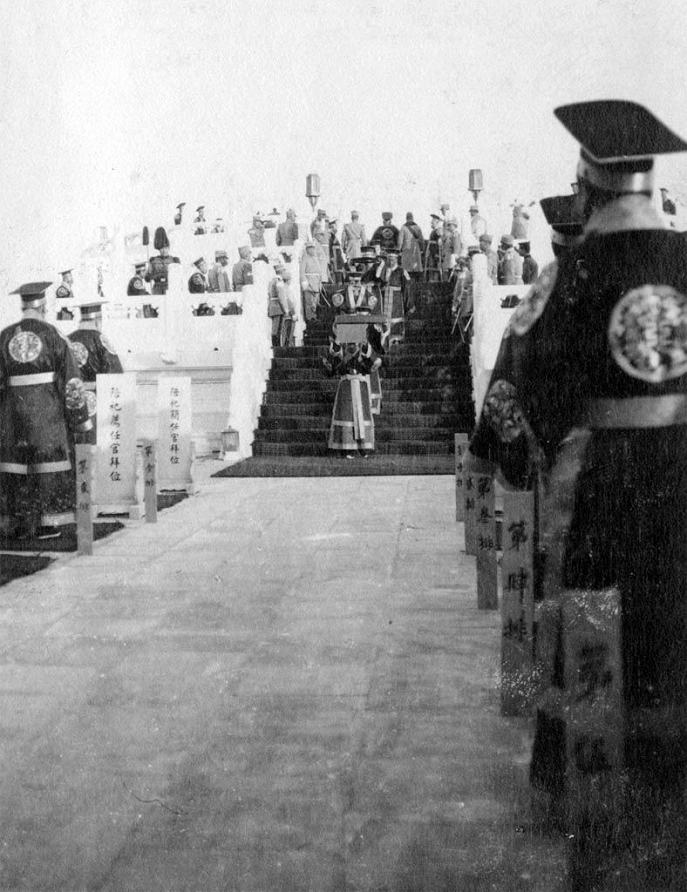

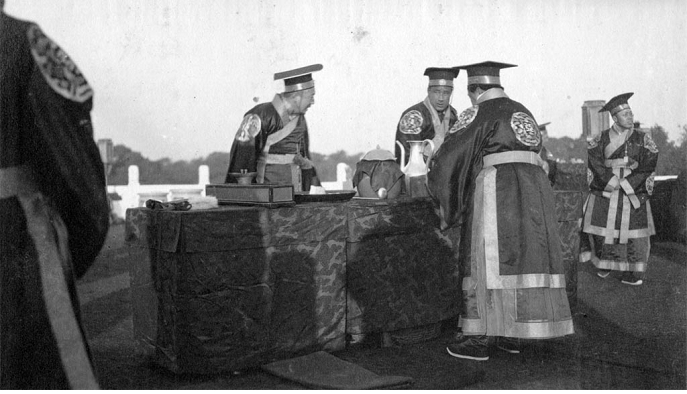

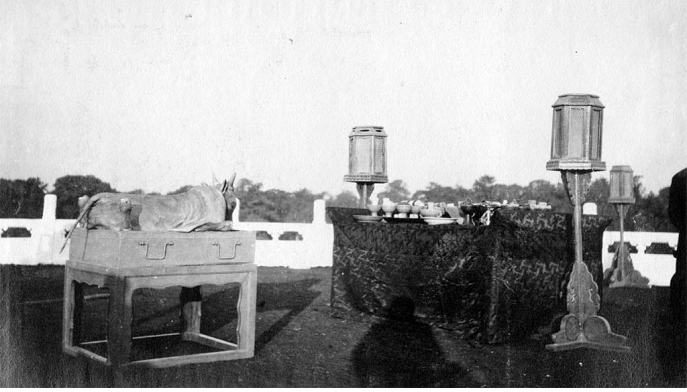

1914년 말부터 군주제 복원 운동을 전개하기 시작하여, 1915년 5월 일본이 제안한 21개조 요구 조항 중의 대부분을 받아들이고 일본정부로부터 군주제에 대한 지지를 얻어냈다. 얼마 후 다시 북양 관료들을 교사하여 주안회(籌安會)와 청원단(請愿團)을 조직토록 하고 군주제 복원 활동을 더욱 강화하였다. 12월 11일 어용 참정원에서 그를 '중화제국 대황제(中華帝國大皇帝)'로 추대했다. 그 다음날 원세개는 제위를 받아들인다는 명령을 반포하고, 민국 5년(1916)을 '홍헌(洪憲) 원년'으로, 총통부를 신화궁(新華宮)으로 고쳐 1916년 원단(元旦)에 있을 황제등극 준비를 하였다. 그러나 시대의 흐름을 거스른 원세개의 이러한 행위는 전국적으로 각계의 분노를 불러일으켰다.

12월 25일, 채악(蔡鍔)과 당계요(唐繼堯) 등이 운남(雲南)에서 봉기를 선포하고 원세개를 토벌하기 위한 호국전쟁을 일으켰으며, 귀주와 광서에서도 잇달아 호응하였다. 북양파 내부에도 위기가 도처에 도사리고 있었다. 결국 원세개는 1916년 3월 22일 군주제 취소와 '중화민국' 연호의 회복을 선포하였다. 그리고 다시 단기서를 국무경(國務卿) 겸 육군총장에 기용하고, 북양세력에 의존하여 대총통을 계속 맡고자 하였다. 그러나 봉기를 일으킨 각성에서는 그가 다시 총통이 되는 것을 인정하지 않았다. 단기서도 그에게 군정실권을 내놓아라고 요구하고, 광동, 절강, 섬서, 호남, 사천 등지에서도 독립이나 그와의 관계 단절을 선포함으로써 그는 결국 대중과 측근들 모두에게서 고립되었다. 5월 하순 울분에 싸인 나머지 병이 나고 말았으며,

6월 6일에는 거국적인 성토 속에서 세상을 떠났다.

[위키백과]

************************

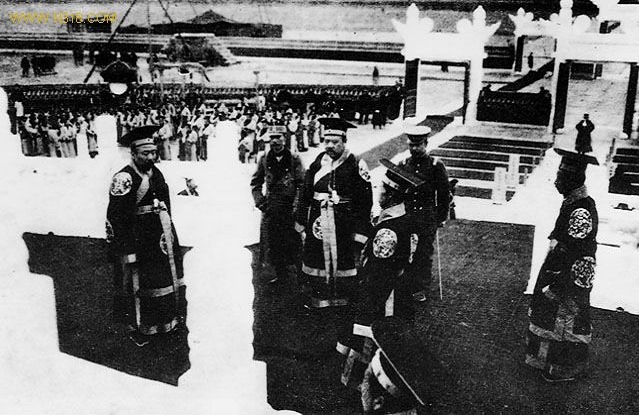

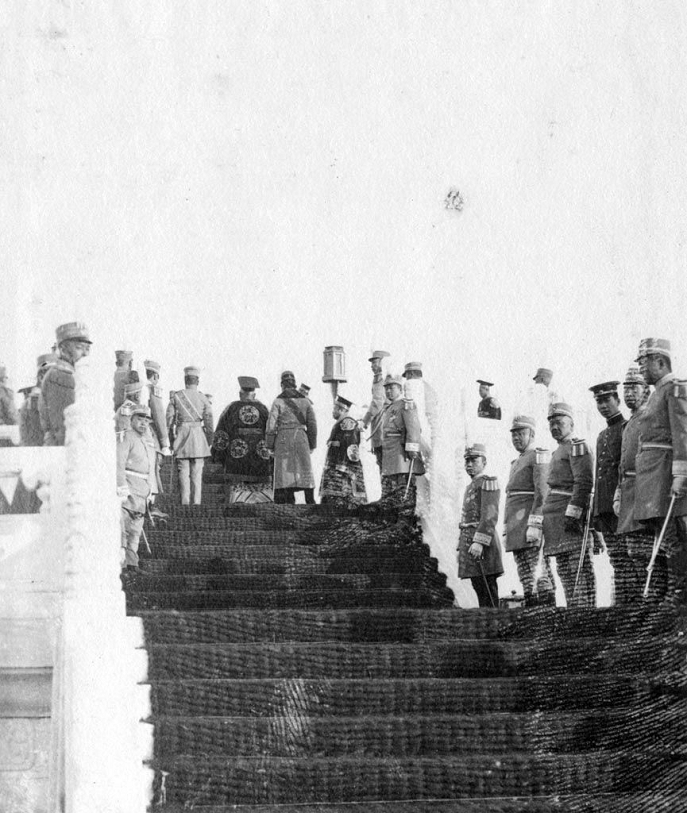

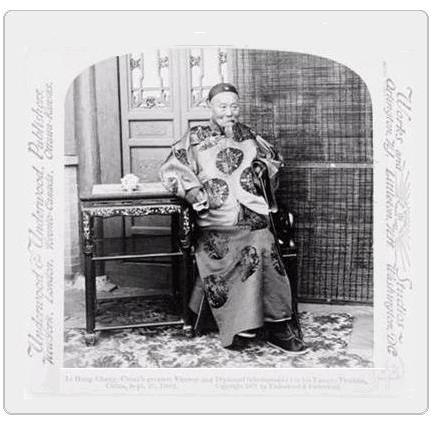

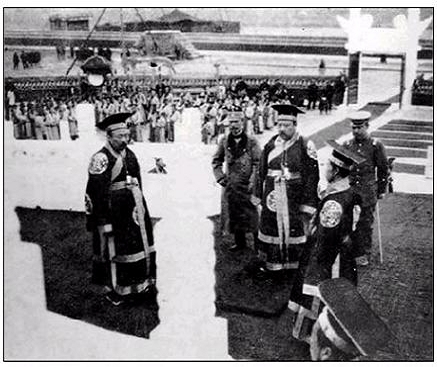

Yuan Shikai as Emperor of the Empire of China (1915-1916).

**************************************

The Flag of Yuan Shikai's "Great Chinese Empire"

***********************************************************

원세개는 신해혁명 직후 수립된 공화정에서 손문을 제치고 1912년 대총통 자리에 올랐으며 1916년에는 공화정을 제정으로 바꾸고 황제에 즉위했다.

******************************************

자금성에서 만난 무례한 중국 외교관

[오마이뉴스]2007-07-16 13:52

조선정부를 간섭했던 무례한 외교관 - 원세개(袁世凱)

대총통을 거쳐 중국 최후의 황제가 되다

원세개(袁世凱, 위안스카이), 청 말기의 정치인.

“손문의 입, 황흥의 두 다리도 원세개 뱃속의 꿍꿍이는 따라잡지 못하네.”

20세기 초 중국 민간에 유행한 노래가사다.

당시의 중국인들이 신해혁명을 이끈 손문과 황흥보다 한 수 위로 쳤던 인물이 바로 원세개(1859~1916)였다. 이홍장의 뒤를 이어 청조의 실권을 장악한 원세개는 1911년 신해혁명 직후 수립된 공화정에서도 손문을 제치고 대총통 자리에 올랐다.

그는 1882년 이홍장의 막료로 조선에 건너와 10여년간 사실상의 ‘조선 총독’ 권력을 행사한 장본인으로 우리 근대사와도 밀접한 관련을 맺고 있다. 원세개는 출세를 위해 배신을 거듭한 권력지향적 인간으로 알려져 있다.

1887년 고종이 미국과 유럽에 외교 사절을 파견하자, 원세개는 조선정부에 압력을 넣어 사절들을 돌아오게 하고 북경에 사신을 보내 사죄하라고 요구했다. 심지어 고종을 폐위시키자는 건의를 본국에 보냈고, 대원군을 부추겨 행동 직전까지 간 적도 있다.

청일전쟁 직전 귀국한 원세개는 1895년 7000명 규모의 ‘신건(新建) 육군’ 지휘를 맡으면서 도약의 계기를 마련한다. 독일 장비를 갖추고, 서양식 훈련을 받은 신건육군은 이후 원세개의 충실한 군사적 기반이 됐다.

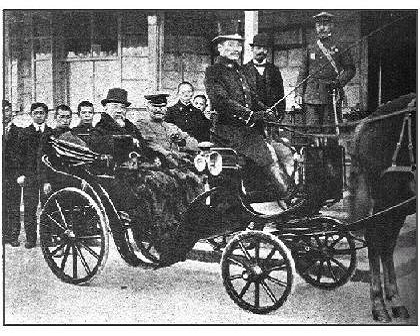

대총통이 된 원세개가 20개국 사절들의 축하를 받고 찍은 기념사진.

그의 정치적 진로에 중요한 영향을 미쳤던 또 다른 사건은 무술(戊戌) 개혁이었다. 1898년 강유위 양계초 담사동 등 개혁적 지식인들이 당시 황제인 광서제를 중심으로 정치개혁을 추진한 ‘무술개혁’은 100여일 만에 실패로 끝났는데 그 실패의 원인이 원세개의 배신 때문이었다고 한다.

군사적 기반이 없던 개혁파는 원세개를 믿고 도움을 요청했으나, 원세개가 반대파인 서태후에게 친위쿠데타 사실을 밀고함으로써 실패로 끝났다는 것이다. 무술개혁 이후 원세개는 이후 산동 순무, 직예총독 겸 북양대신 등으로 승승장구한다.

원세개에 대한 평가는 중국 안팎에서 여전히 부정적이다. 1916년 공화정을 제정으로 바꾸고 황제에 즉위하면서 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌린 인물이란 오명을 뒤집어썼다. 하지만 그는 중국에서 현대식 군대를 길러낸 군사 전문가였으며, 서구식 학교 교육을 보급하고, 수많은 기업을 일으켜 한 때 개혁적 인물로 평가받기도 했다.

원세개라는 인물을 중심으로 청말(淸末) 당시 대조선 간섭정책이 자행된 배경과 동아시아를 둘러싼 서방 열강들의 움직임을 되돌아봄으로서 지금의 한반도를 둘러싼 국제적 상관관계를 이해하고 대응하는 지혜를 얻을 수 있을 것으로 본다.

무례한 외교관, ‘원세개(위안스카이)’

그의 과도한 무례함의 배경에는 서양의 힘이 있었다.

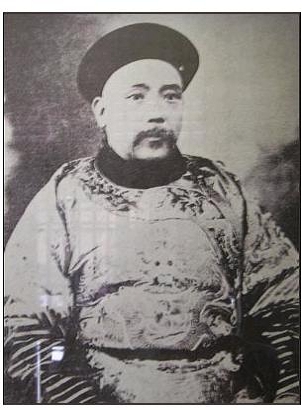

자금성 군기처 벽면에 전시된 원세개의 초상화. (ⓒ 김종성)

베이징의 자금성은 온 종일 걸어 다녀도 다 구경하기 힘든 곳이다. 자금성 내부의 주요 전각들을 하나하나 면밀히 음미해보려 한다면 적어도 3, 4일은 걸릴 것이다.

청나라 시대의 여러 건축물을 둘러보며 보화전을 지나 군기처에 도달하면, 그 안에 전시된 여러 초상화 속에서 매우 낯익은 한 인물을 만나게 된다. 대원군이나 명성황후를 소재로 한 구한말 드라마에 단골로 등장하는 인물이다. 바로 원세개(위안스카이)를 두고 하는 말이다.

19세기 중국의 대외관계를 연구하면서 원세개에 대해 가지게 된 인상은 한마디로 '무례함'이다. 초상화 속에서는 통통하고 약간 순박해 보이기까지 하는 인물이지만, 원세개가 국제무대에 명함을 내민 1882년 임오군란 이후 동아시아 외교가에서 그는 무례한 인물로 통했다.

동아시아 전통사회에서 '예'는 차별적 질서를 의미한다. 그 역량에 따라 각 개인에게 차별적 위상을 부여함으로써 사회적 질서를 도출하는 것이 바로 예라고 할 수 있다. 따라서 동아시아 전통사회에서 자신의 능력 이상으로 대우를 받으려 하거나 혹은 파워를 행사하려는 것은 일종의 무례가 되는 것이다. 19세기말의 중국 외교관인 원세개도 바로 그러한 인물이었다.

본래 책과 별로 친하지 않은데다가 20대의 젊은 나이에 주차조선총리교섭통상상의(駐箚朝鮮總理交涉通商事宜)로서 조선 현지의 청나라 대표자 자리에 오른 원세개는 고종 임금 앞에서 인사도 제대로 하지 않는 등 예의범절이 극도로 '꽝'인 인물이었다.

물론 원세개의 무례는 그의 후견인인 북양대신 이홍장의 비호 하에 이루어진 것이지만, 감독(이홍장)의 작전(조선 국왕의 기를 죽이라)을 그렇게 잘 소화할 수 있었다는 것은 그가 본래 무례한 자질을 타고 난 '선수'였기에 가능한 일이었다고 볼 수 있다.

이홍장(리훙장,李鴻章, 1823 –1901).

청(淸) 말의 외교관이며 정치가인 이홍장(李鴻章)은 한족계 중신으로 청의 부국강병을 위한 양무운동 등을 주도한 사람이다. ‘태평천국의 난’ 이후 정계의 실력자로 등장하였으나, 청일 전쟁을 계기로 실각하였다. 그런데 원세개의 무례는 두 가지의 의미를 함께 담고 있다. 하나는 사인(私人) 원세개의 무례이고 또 하나는 공인(公人) 원세개의 무례다.

여기서 사인 원세개의 무례함을 이야기하는 것은 무의미한 일인 듯하다. 왜냐하면, 개인적 예의범절을 논하게 되면 그 개인의 인물 됨됨이뿐만 아니라 그 부모의 무능함까지 함께 이야기해야 하는데, 원세개 집안의 가풍 문제는 현대 한국인들의 관심사가 아니기 때문이다. 우리가 관심을 가질 만한 것은 공인 원세개의 무례함일 것이다.

공인 원세개의 무례함이라는 것은 조선 현지의 중국 대표자로서 그가 저지른 무례함을 가리키는 것으로서, 당시 청 정부의 국제적 무례함으로 확대 해석될 수 있는 것이다. 우리가 관심을 가질 만한 것은 당시 청 정부의 대(對)조선 외교가 어떤 면에서 무례한 것이었는가 하는 점이다.

한민족 왕조에 대해 사상 최초로 내정·외교 간섭을 감행했을 뿐만 아니라 고종 폐위 음모까지 시도했다는 점에서 나타나는 바와 같이, 이홍장-원세개 라인을 통한 청 정부의 대조선 외교는 그 정도가 매우 지나친 것이었다.

고종황제와 내각.

정도가 지나쳤다는 것은 그 양상이 과도했음을 의미하는 것일 뿐만 아니라 그것이 청나라의객관적 역량을 초과한 것이었음을 의미한다. 앞에서 말한 바와 같이, 동아시아의 예라는 것은 각 주체의 객관적 역량에 따라 차별적 위상을 부여하는 것이다. 그렇기 때문에 자신의 역량을 벗어나 파워를 행사하려고 할 경우, 그것은 동아시아 전통사회에서 무례가 될 수밖에 없는 것이다.

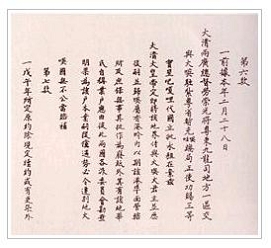

대조선 간섭정책의 출발점인 1879년 8월 21일자 광서제의 유지에서 언급된 바와 같이, 중국이 한민족 왕조에 대해 간섭정책을 전개하는 것은 일찍이 없었던 특이한 현상이었다. 그 이전의 한중관계에서 한민족이 중국에 대해 대체로 형식적 하위에 있었다고는 해도, 양국관계는 실질적으로는 상호간의 자율성을 존중하는 관계였다. 전통시대에 중국이 한민족의 자율성을 인정했다는 것은, 한민족의 자율성을 인정하지 않으면 안 될 정도로 중국의 국력에 한계가 있었음을 보여주는 것이다.

이처럼 전통시대의 한중관계는 상호 자율적인 관계였음에도 불구하고 1882~1894년 시기의 간섭정책이 일제식민당국 등에 의해 확대 해석되어 한국인들의 뇌리에 인식되는 바람에, 한국인들은 과거 한민족이 중국 앞에서 자율성을 상실한 채로 살았다는 오해를 하게 된 것이다.

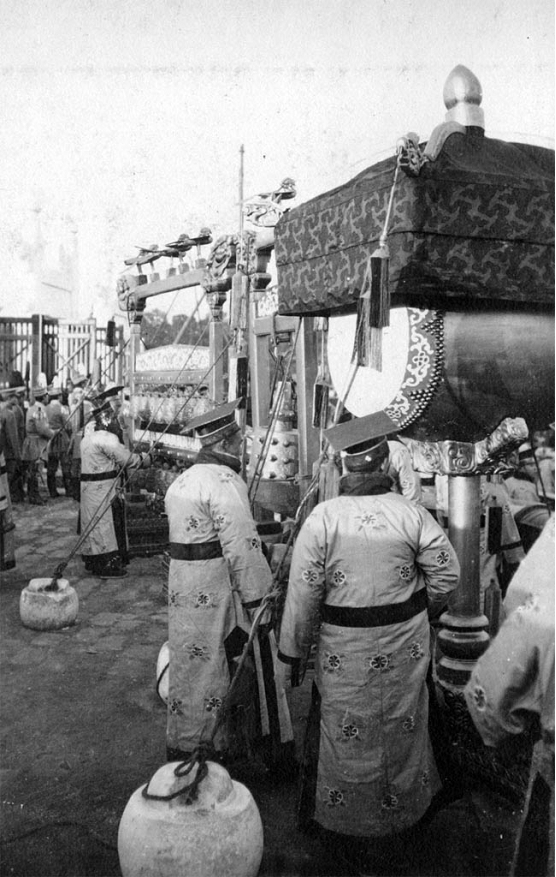

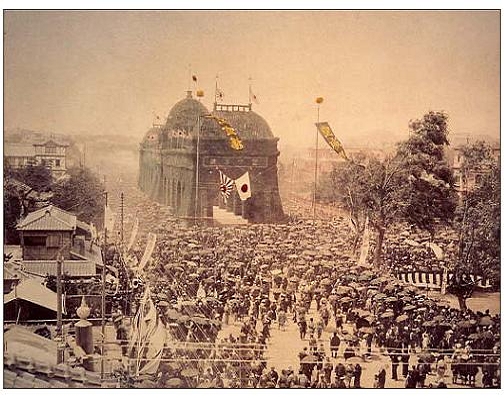

중국의 사신을 맞이하던 모화관(慕華館).

중국에서 사신이 오면 왕이 모화관(慕華館)으로 거동하여 회담했으며 선조 이후에는 세자가 국왕 대신 이 관에 나가 중국 사신을 맞이했으나 청일전쟁 후 모화관은 폐지되었다.

여기서 우리는 한 가지 사실에 흥미를 가질 만하다. 서양이 동아시아를 침략하지 않았을 때에는 한민족에 대해 간섭을 감행하지 못한 중국이 왜 하필이면 서양이 들어온 이후에 처음으로 간섭을 할 수 있게 되었을까?

정상적인 경우라면, 서세동점 이전에 중국이 한민족에 대해 간섭을 행하고 서세동점 이후에는 중국이 서양의 기세에 눌려 한민족에 대한 간섭을 포기했어야 마땅하다. 그런데 한중관계에서는 정반대의 현상이 나타났다. 대체 그 이유는 무엇일까?

서양이 동아시아를 침략한 서세동점 이후에 중국이 한민족에 대해 최초의 간섭정책을 전개할 수 있었다는 말 속에 문제의 포인트가 담겨 있다. 바로 서양의 힘을 바탕으로 중국이 한민족의 내정·외교에 간섭할 수 있었던 것이다.

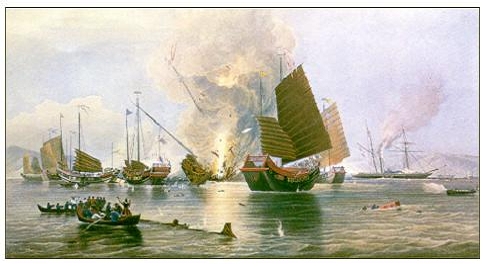

제 1차 아편전쟁.

아편전쟁(1840년) 이후로 약 20년간 서양은 중국침탈을 위해 대(對)중국 공세를 강화했다. 그런데 대체로 1860년대부터 서양의 중국침탈은 그 기세가 한풀 꺾이게 되었다.

거기에는 대체로 두 가지의 이유가 있다. 태평천국운동(1851~1864년)에서 나타난 중국 민중의 역량에 서양열강이 놀란 것이 하나의 이유라면, 세계 양대 최강인 러시아와 영국이 1860년대부터 동아시아에서 세력균형정책을 추구한 것이 또 하나의 이유라고 말할 수 있다. 여기서는 두 번째 이유에 논의를 국한시키기로 한다.

1853년, 난징에 입성한 태평군.

태평군을 주도했던 홍수전과 태평천국의 주역들.

태평천국(太平天國)은 청(淸)나라 말기 홍수전(洪秀全)과 농민반란군인 태평군이 세워 14년간 존속한 神政국가(1851∼1864)와 그 운동을 말한다. 홍수전은 광동성에 이주해온 객가(커쟈,客家) 출신으로 그리스도교 선교사의 전도를 받고 깨달음을 얻어 1846년 사실상 그리스도교적인 교리를 갖춘 배상제회(拜上帝會)를 결성하고 농민들과 규합하여 반청운동과 외세혁파를 부르짖으며 이상향을 꿈꾸었다. 청나라에서는 이들이 변발을 자르고 머리를 길렀으므로 장발적(長髮賊) ·월비(豆匪) ·발역(髮逆) 등으로 불렀다.

1860년 중국-러시아 베이징조약(흔히 '북경조약') 이후 동아시아에는 새로운 판도가 형성되었다. 조선반도를 완충지대로 하여 영국-러시아가 힘의 균형을 이루고 그 틈을 활용하여 청나라-일본-프랑스-독일-미국 등이 영향력을 강화하는 형세가 조성되었다. 그러니까 조선반도를 완충지대로 하여 1부 리그(영·러)와 2부 리그(청·일·프·독·미)가 형성되어 있었던 것이다.

과도한 상호대결에 부담을 느끼고 있었던 영국·러시아는 조선반도가 상대국의 단독 수중에 들어가는 것을 원치 않았다. 조선을 보호하려면 조선반도를 완충지대로 만들어야 했다. 그 방법에는 두 가지가 있었다. 하나는 어느 나라도 조선반도에 영향력을 갖지 못하도록 하는 것이고, 또 하나는 특정 국가를 대리인으로 삼아 조선반도에 영향력을 갖도록 함으로써 상대국이 영향력을 독점하는 것을 막는 것이다.

애로호 사건은 제1차 아편 전쟁의 결과로 개방된 중국 무역이 여의치 않자, 개방을 확대시키기 위해 1856년 영국이 벌인 사건이다. 1856년 중국인 소유의 영국 해적선 애로호가 항해를 하던 중 청나라 관원에 의하여 승무원 전원이 체포되고 영국 국기가 바다에 던져지는 사건이 일어난다. 애로호는 중국인 소유였으며, 해적선으로 영국 국기를 달았고, 중국인 선원 13명과 영국인 선장 한 명이 있었다.

애로호 사건 때 베이징에 입성한 영국군.

그러나 체포 당시 선장은 배 안에 없었고 중국인 선원 13명만 체포되었다. 그러나 영국은 국기를 모욕한 혐의로 배상금과 사과문을 내라고 하였으나 당시의 총독이었던 양광(兩廣)은 사건 당시 배에 영국 국기가 걸려 있지도 않았고 중국인 소유의 배이므로 영국이 사과와 배상을 요구할 이유가 없다고 일축했다. 이를 빌미로 영국과 프랑스는 연합군을 결성하여, 1857년 12월 광저우를 점령하고 양광(兩廣) 총독을 포로로 잡는다. 그리고 본격적인 제2차 아편 전쟁을 벌여, 1858년에 톈진조약을 맺고, 1859년 베이징 조약을 맺어 중국의 조계시대를 열고, 반 식민지화를 고착시킨다.

텐진조약(天津條約, 1858년 6월).

애로호사건에 관련하여 러시아. 미국. 영국. 프랑스 등 각 4개국과 청이 맺은 불평등 조약이다.

베이징조약(北京條約, 북경조약)은 1860년 10월 18일에 청나라가 영국, 프랑스, 러시아와 체결한 조약이며, 조약은 각각 중국-영국, 중국-프랑스, 중국-러시아 조약 형식으로 맺어졌다. 이 조약으로 영국은 1860년 10월 24일부터 주룽반도와 홍콩(香港), 스톤커터 섬을 포함한 홍콩 일대를 조차하는 형식으로 넘겨받았으며 프랑스는 청국이 몰수한 카톨릭 재산의 반환을 약속받았다. 러시아는 외만주를 차지하고 여기에 현재의 프리모르스키 크라이의 기원이 되는 우수리스키 크라이를 설치했다.

베이징 조약의 내용.

(1860년 10월 18일, 제2차 아편 전쟁이 절정에 이른 이때, 영국과 프랑스 연합군은 베이징의 자금성에 입성하였다. 이미 천단, 이화원, 원명원 등 베이징 주요 문화재와 주변을 모두 약탈하고, 입성한 것이다. 청나라의 패배로 인해, 공친왕은 영국을 대표하는 엘진 경과 프랑스를 대표하는 그로스 남작과 울며 겨자 먹기로 조약을 체결할 수밖에 없었다. 러시아도 교전 당사자는 아니지만, 조약을 중재했다는 명목으로 슬그머니 조약 끼워 넣기를 했다. 원래의 계획은 청나라 관원들에 저질러진 유럽인 죄수들에 대한 부당한 대우에 일벌백계로 자금성을 불지를 생각이었다. (애로호 사건 참조) 하지만, 조약자체를 무위로 되돌릴 수 있기 때문에, 이화원과 원명원을 불사르고 마무리했다.)

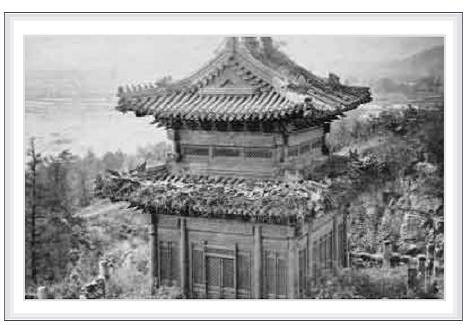

1860년 영국과 프랑스군에 의해 불탄 여름궁전 ‘이화원’

1880년대 이후 영·러가 선택한 방법은 두 번째 방법이다. '믿을 만한 그리고 만만한 대리인'을 2부 리그에서 뽑아 조선반도에 배치함으로써, 1부 리그 라이벌이나 여타의 2부 리그 국가가 조선에 대한 영향력을 확대하는 것을 막고자 한 것이다.

1880년대 초반에 그 같은 영·러의 필요에 부응할 만한 2부 리그 국가는 청나라와 일본이었다. 그런데 임오군란과 갑신정변(1884년)을 거치면서 청나라가 일본에 대해 우위를 장악하게 되자, 영국과 러시아는 청나라가 조선에 영향력을 행사하는 것을 지지하게 되었다. 청나라가 영국·러시아의 낙점을 받은 것이다.

그 실례로, 역사학자 권석봉의 논문인 '이홍장의 대조선 열국 입약권도책'이라는 논문에 의하면, 앞서 소개한 1879년 8월 21일자 광서제의 유지 이전에 청국주재 영국공사 웨이드가 청 정부에 대해 "조선에 대한 간섭정책을 실시하여 서양 각국을 조선에 끌어들이라"는 제안을 한 적이 있다. 청나라를 매개로 서양 여러 나라를 조선에 끌어들임으로써 라이벌 러시아가 조선에서 단독 지배력을 보유하는 것을 막고자 하였던 것이다.

조미수호통상조약.

1882년 3월 미국의 슈펠트제독은 청나라 북양대신 리홍장의 주선으로 청의 사신 마건충,·정여창과 함께 인천에 들어와 조선측 전권대관 신헌, 부관 김홍집과 동년 4월 4일 전문 14관으로 이루어진 조미수호통상조약을 체결하였다.

또 러시아 역시 영국이 조선을 지배하는 것을 막기 위해 청나라의 대조선 간섭을 지지했다. 영국과 러시아가 청나라를 지지한 데에는 그 같은 동상이몽이 있었던 것이다.

청나라와의 경쟁(임오군란·갑신정변)에서 밀린 일본도 비슷한 생각을 품고 있었다. 영국·러시아 같은 세계 최강이 조선을 장악하는 것보다는 청나라가 임시 장악하는 것이 훗날 재기의 기회를 보장할 수 있다는 생각에서, 갑신정변 이후로는 일본도 청나라의 대조선 간섭을 잠정적으로 지지하게 되었다. 미국 등도 비슷한 판단을 하고 있었다.

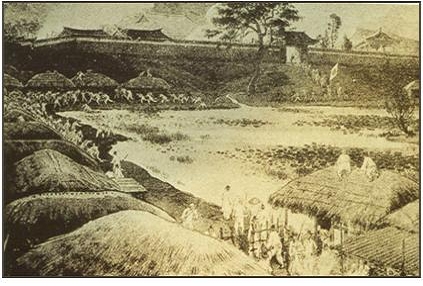

임오군란(1882년)은 구한말 고종의 황실 근위부대였던 구식 군인들이 일본이 조선황실을 보호한다는 명목으로 만든 신식군대와의 차별대우와 민씨정권의 부패에 반발하여 일으킨 반란이다. 제때 정해진 월급을 받지 못한 것이 직접적인 동기가 되었다고 볼 수 있다. 이는 일본이 조선군대를 무력화 하기위한 계략이기도 했다. 구식군대가 잠시 왕궁을 점령하자 일본공사관원들은 서둘러 탈출했다. 그러나 민비의 요청으로 출병한 청나라 군대의 개입으로 무력 진압되고 말았다.

임오군란(1882) 때 일본기를 들고 인천으로 도주하는 일본공사관원들과 발사 위협에 쫓기는 군인들 모습.

임오군란과 이후 당시 조선을 가지고 세력 싸움을 벌리던 청과 일본은 1885년(고종 22). 갑신정변 후 이토 히로부미(伊藤博文)와 이홍장(李鴻章)이 협정을 맺었다. 주요 내용으로는, 청.일 두 나라 군대가 조선에서 철수하고, 장래 출병할 때는 서로 통고한다는 협정이다. 이 조약의 체결로 일본은 조선에 대한 영향력을 계속 확보해나갔다.

통감부로 향하는 이토 히로부미((伊藤博文). 옆에 앉은 군인은 하세가와 대장이다.

1905년 11월에 을사조약이 강제 체결되면서, 대한제국의 통치를 위해 통감부가 설치된다. 이때 이토 히로부미(伊藤博文)는 초대 통감으로 취임했으며, 조선에 대한 실질적인 지배권을 행사했다. 이 시기 진행했던 정책은 결국 조선에 반감을 불러왔다. 1907년 5월 22일 을사조약에 공을 세운 을사오적을 중심으로 하는 새 내각을 조직하도록 했다. 1907년 7월에는, 헤이그 밀사 사건을 빌미로 고종을 강제로 양위시켰다. 1909년 통감직을 사임하고, 추밀원 의장으로 복귀했지만 1909년 10월 26일에 하얼빈 역에서 한국의 안중근에게 저격되어 사망했다.

************

이처럼 서양열강이 청나라의 대조선 간섭을 통해 동아시아 세력균형을 이루고자 하는 전략을 갖고 있었기에, 청나라는 1882~1894년의 12년 동안 사상 최초로 한민족의 내정·외교에 간섭할 수 있었던 것이다. 다시 말해, 청나라 스스로의 힘에 의해서가 아니라 서양의 힘을 빌려 그렇게 할 수 있었던 것이다.

그런데 청나라는 '안분지족'을 몰랐다. 단순히 세력균형자의 역할에 만족한 게 아니라 자기 입맛에 맞는 군주를 세우고(고종 폐위음모) 조선을 아예 자국의 식민지로 만들려 하는 등 자신의 능력에서 벗어나는 것들을 꿈꾸었다. 원세개의 과도한 행동은 바로 그 같은 망상에서 비롯된 것이었다.

원세개는 신해혁명 직후 수립된 공화정에서 손문을 제치고 1912년 대총통 자리에 올랐으며1916년에는 공화정을 제정으로 바꾸고 황제에 즉위했다.

서양의 힘에 기반하여 대조선 영향력을 행사할 수 있게 된 청나라가 조선에서 팍스 시니카를 건설하려 하자, 서양열강의 눈에는 그런 청나라의 행동이 '오버액션'으로 보일 수밖에 없었다. 동아시아적 관점에서는 무례한 행동이라 할 수 있는 것이었다. 그래서 당시 청국주재 미국공사 영(Young)이나 청국주재 일본공사 에노모토 다케아키 등은 청나라의 과도한 행동이 결국에는 화를 부를 것이라고 예견하기도 하였다.

각국 외교관들의 예견대로, 결국 청나라의 과도한 행동은 조선반도를 완충지대로 한 동아시아 세력균형을 파괴하는 주요 원인이 되었고 그것은 결국 청일전쟁(1894년)으로 청나라가 대조선 영향력을 상실하는 요인이 되고 말았다. 청나라의 무례함에 서양열강이 등을 돌리자, 청나라의 대조선 영향력이 일시에 무너지고 만 것이다.

실제로, 청일전쟁 직전에 서양열강이 청나라에 등을 돌리지 않았다면 일본이 청일전쟁을 쉽게 도발하기는 힘들었을 것이다. 일본의 개전은 국제사회의 묵인 하에 가능한 것이었기 때문이다.

자국이 어떤 조건 하에서 대조선 간섭을 감행할 수 있게 되었는지를 정확히 인식하지 못한 청 정부, 이홍장, 원세개의 과도한 행동이 결국에는 청나라에 대한 국제적 신뢰를 무너뜨리고 청나라의 멸망을 자초하는 한 가지 요인이 되고 만 것이다.

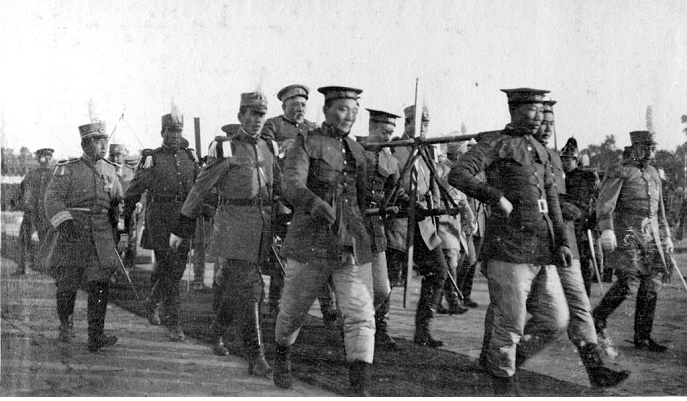

1895년 중국과의 전쟁에서 승리하고 행진하는 일본군.

자금성 군기처에 걸려 있는 원세개의 초상화를 보면서 다시 한 번 느낀 것은, 전통시대든 현대든 간에 자국의 국력 이상으로 위세를 보이려 하는 나라는 국제사회에서 반드시 왕따를 당할 수밖에 없다는 점이다. 자국의 국력만큼의 자신감을 갖지 못하는 외교관들도 문제이지만, 자국의 국력 이상으로 과도한 자신감을 갖는 외교관들도 문제일 것이다.

북한에 대해서는 쩔쩔매면서 한국에 대해서는 언제나 과도한 우월감을 갖고 있는 서울 주재 중국 외교관들에게 원세개의 사례는 좋은 귀감이 될 것이다. 한중관계는 본질적으로 상호 자율적인 관계였으며 그 예외(1882~1894년)는 서양의 지원 하에서나 가능한 것이었다는 역사적 사실은, 이상적이고 바람직한 한중관계의 모델이 어떤 것인가를 시사하는 대목일 것이다.

동아시아 역학구조상 중국과 한반도는 서로의 '인격'을 존중할 수밖에 없다는 점을 생각할 때에, 향후 미국이 한반도에서 나간 뒤에 중국이 미국 흉내를 내려 한다면 이는 중국의 외교적 실패를 자초하는 자충수가 될 것이다. 올림픽에 대비해 베이징을 대대적으로 수리하는 마당에, 중국 외교관들의 한국 인식도 이번 기회에 대형 수리를 하는 게 어떨까.

글 / 김종성[출처] 원세개(袁世凱) - 조선 정부를 간섭했던 무례한 외교관과 한반도 사정

***************************************

Yuan Shikai (traditional Chinese: 袁世凱; simplified Chinese: 袁世凯; pinyin: Yuán Shìkǎi; Wade-Giles: Yüan Shih-k'ai; Courtesy Weiting 慰亭; Pseudonym: Rong'an 容庵) (September 16, 1859[1] – June 6, 1916) was a Chinese military official and politician during the late Qing Dynasty and the early Republic of China.

He is known in Chinese culture for having played an important role in both the Qing Imperial Dynasty and the Republic of China.

He is known in Chinese history for his authoritarian control based on military dictatorship; a presidency with sweeping powers between 1912–1915; and his proclamation by democratic process as Emperor in 1916.[2]

His stupendous political might and the preeminence of his personal qualities have remained a hotly debated subjects in popular culture, especially after the premiere of the controversial TV series Towards the Republic.

1. Birthplace and early years

Yuan Shikai was born in the village of Zhangying (張營村), Xiangcheng county (項城縣), Chenzhou prefecture (陳州府), Henan province. Chenzhou is now called Huaiyang (淮陽). The village of Zhangying is located immediately north of the centre of Xiangcheng.

The Yuan family later moved to a hilly area easier to defend, 16 kilometers southeast of Xiangcheng, and there the Yuans had built a fortified village, the village of Yuanzhai (袁寨村, literally "the fortified village of the Yuan family"). The village of Yuanzhai is now located inside Wangmingkou township (王明口鄉), on the territory of the county-level city of Xiangcheng. The large countryside estate of the Yuan family in Yuanzhai was recently opened to tourism by the People's Republic of China, and people inside China generally assume that Yuan Shikai was born in Yuanzhai.

As a young man he had enjoyed riding, boxing, and entertainment with friends. Yuan had wanted to pursue a career in civil services, but had failed twice in Imperial examinations. He decided that his entry into politics would have to be done through the Army. Using his father's connections Yuan set foot in Tengzhou, Shandong and sought a post in the Qing Brigade. Yuan married first in 1876, to a woman of the Yu family, who bore him a first son, Keding (袁克定), in 1878. Yuan Shikai married 10 wives in his whole life.

2. Years in Korea

Korea in the late 1870s was in the midst of a struggle between isolationists under the king's father (Daewon-gun), and progressives, led by the queen (Empress Myeongseong), who had wanted to open trade with continued Chinese overlordship in Korea. Japan's new aggressive foreign policy had shown interest in the protectorate, and was an emerging power. Under the Treaty of Ganghwa, which the Koreans signed only with reluctance in 1876, Japan was allowed to send diplomatic missions to Seoul, and opened trading posts in Inchon and Wonsan. Amidst an internal power struggle, which resulted in the queen's exile, Li Hongzhang, the Viceroy of Zhili, sent the Qing Brigade, 3,000 strong, into Korea. The Korean regent was escorted to Tianjin, where he would be kept prisoner. Korea's weakness was apparent, and the Chemulpo Treaty of 1882 gave the Japanese the right to station troops in Seoul to protect their legation. China's protection alone could not shield Korea in an imperialist and fast-developing world, and it was obvious that Korea's army could not even deal with an internal crisis. The king issued a proposal to train 500 troops in the art of modern warfare, and Yuan Shikai was appointed to lead this task and was to remain in Korea. To the emperor, Li Hongzhang also recommended Yuan's promotion, and was approved shortly with Yuan's new rank as sub-prefect.

In 1885, Yuan was appointed Imperial Resident of Seoul with orders from the Imperial Throne.[3] The position had seemed on the surface to be similar to that of a Minister or ambassador. In practice, however, Yuan, being the head official from the suzerain, had become the supreme adviser on all Korean government policies. Dissatisfied with its position in Korea, Japan had wanted more influence through co-suzerainty with China. A series of forged documents aimed at angering the Chinese was sent to Yuan Shikai, attempting to make it appear as if the Korean government had changed its stance towards Chinese protection, and turned more towards Russia. Yuan was skeptical yet outraged, and asked Li Hongzhang for advice.

In a treaty signed between Japan and China, the two parties agreed only to send troops into Korea after the other is notified. Although the Korean government was stable, it was still a protectorate of China, and forces emerged advocating modernization. Another more radicalised group, the Donghak Society, promoting an early nationalist doctrine based partly upon Confucianist and Taoist principles, rose in rebellion against the government, which Yuan longed to protect. Li Hongzhang sent troops into Korea to protect Seoul and China's interests, and Japan did the same under the pretext of protecting Japanese trading posts. Tensions boiled over between Japan and China when Japan refused to withdraw its forces and placed a blockade of sorts at the 38th Parallel. Li Hongzhang wanted at all costs to avoid a war with Japan, and attempted this by asking for international pressure for a Japanese withdrawal. Japan refused, and war began. Yuan, now in an ineffective position, was recalled to Tianjin in July 1894, at the beginning of the First Sino-Japanese War (甲午戰爭).

3. Late Qing Dynasty

Yuan Shikai rose to fame by participating in the First Sino-Japanese War as the commander of the Chinese stationary forces in Korea. He fortunately avoided the humiliation of Chinese armies in the war when he was recalled to Beijing several days before the Chinese forces were attacked.

As an ally of Li Hongzhang, Yuan was appointed the commander of the first New army in 1895. The Qing court relied heavily on his army due to the proximity of its garrison to the capital and its effectiveness. Of the new armies that were part of the Self-Strengthening Movement, Yuan's was the best trained and most effective.

The Qing Court at the time was divided between progressives under the leadership of the Guangxu Emperor, and conservatives under the Empress Dowager Cixi, who had temporarily retreated to the Summer Palace as a place of "retirement". After Guangxu's Hundred Days' Reform 1898, however, Cixi decided that the reforms were too drastic, and wanted to restore her own regency through a coup d'état. Plans of the coup spread early, and the Emperor was very aware of the plot. He asked reform advocates Kang Youwei, Tan Sitong and others to develop a plan to save him. Yuan's involvement in the coup continues to be a large topic of historical debate. Tan Sitong reportedly had a talk with Yuan several days before the coup, asking Yuan to assist the Emperor against Cixi. Yuan refused a direct answer, but insisted he was loyal to the Emperor. Meanwhile Manchu General Ronglu was planning manoeuvres for his army to stage the coup.

According to many sources, including the diary of Liang Qichao and a Wen Bao (文報) article, Yuan Shikai arrived in Tianjin on September 20, 1898, by train. It was certain that by the evening, Yuan had talked to Ronglu, but what was revealed to him remains ambiguous. Most historians suggest that Yuan had told Ronglu of all details of the Reformers' plans, and asked him to take immediate action. The plot being exposed, Ronglu's troops entered the Forbidden City at dawn on September 21, forcing the Emperor into seclusion in a lake palace.

Making a political alliance with the Empress Dowager, and becoming a lasting enemy of the Guangxu Emperor, Yuan left the capital in 1899 for his new appointment as Governor of Shandong. During his three-year tenure, he ensured the suppression of Boxers (義和團) in the province. He also left the foundation for a provincial junior college in Jinan, adopting some western ideas of education.

He was granted the position of Viceroy of Zhili (直隸總督) and Minister of Beiyang (北洋通商大臣), where the modern regions of Liaoning, Hebei, and Shandong provinces now are, on June 25, 1902. Gaining the regard of foreigners when he helped to crush the Boxer Rebellion, he successfully obtained numerous loans to expand his Beiyang Army into the most powerful army in China. He created a 1,000-strong police force to keep order in Tianjin, the first of its kind in Chinese history, after the Boxer Protocol had forbidden troops to be staged within a close proximity of Tianjin. Yuan was also involved in the transfer of Railway control from Sheng Xuanhuai (盛宣怀). Railways became a large part of his revenue. Yuan played an active role in late-Qing political reforms, including the creation of the Ministry of Education (學部) and Ministry of Police (巡警部). He further advocated for ethnic equality between Manchus and Han Chinese.

4. Retreat and return

The Empress Dowager and the Guangxu Emperor died within a day of each other in November 1908.[3] Some sources indicate that the will of the Emperor had specifically ordered that Yuan be executed. Avoiding execution, in January 1909, Yuan Shikai was relieved of all his posts by the regent, the 2nd Prince Chun (醇親王). The official reason advanced was that he was returning to his home in the village of Huanshang (洹上村), located in the suburbs of Zhangde prefecture (彰德府), now called the prefecture-level city of Anyang (安陽市), Henan province, in order to treat a foot disease.

During his three years of retreat, Yuan kept contact with his close allies, including Duan Qirui, who reported to him regularly about army proceedings. The loyalty of the Beiyang Army was still undoubtedly behind him. Having this strategic military situation, Yuan actually held the balance of power between the revolutionaries and the Qing Court. Both wanted Yuan on their side. Initially deciding against the possibility of becoming President of a newly proclaimed Republic, Yuan also repeatedly declined offers from the Qing Court for his return, first as the Viceroy of Huguang, and then as Prime Minister of the Imperial Cabinet. Time was on Yuan's side, and Yuan waited, using his "foot ailment" as a pretext to his continual refusal. After further pleas by the Qing Court, Yuan agreed to accept, becoming Prime Minister on November 1, 1911. Immediately subsequent he asked that Zaifeng, the Regent, abstain from politics. Zaifeng, being forced to resign from his regency, made way for Yuan to compose a newly created, predominantly Han Chinese Cabinet of his confidants, consisting of only one Manchu, who held the position of Minister of Suzerainty.

5. The Wuchang Uprising and the Republic

The Wuchang Uprising succeeded on October 10, 1911 in Hubei province, before Yuan's official appointment to the post of Prime Minister. The southern provinces had subsequently declared their independence from the Qing Court, but neither the northern provinces nor the Beiyang Army had a clear stance for or against the rebellion. Both the Qing court and Yuan were fully aware that the Beiyang Army was the only Qing force powerful enough to quell the revolutionaries. The court renewed offers for Yuan's return on October 27, and Yuan eventually left his village for Beijing on October 30. To further reward Yuan's loyalty to the court, the Empress Dowager Longyu offered Yuan the noble title Marquis of the First Rank (一等侯), an honour only previously given to General Zeng Guofan. While continuing his demands, ensuring temporary political stability in Beijing, his forces captured Hankou and Hanyang in November 1911 in preparation for attacking Wuchang, thus forcing the republican revolutionaries to negotiate.

Abdication of the child emperor

The revolutionaries had elected Sun Yat-Sen as the first Provisional President of the Republic of China, but they were in a weak position militarily, so they reluctantly compromised with Yuan. Yuan fulfilled his promise to the revolutionaries and arranged for the abdication of the child emperor Puyi (or Xuantong Emperor) in return for being granted the position of the President of the Republic, replacing Sun.[3] Yuan would not himself be present when the Abdication edict was issued by Empress Dowager Longyu, on February 12, 1912. Sun agreed to Yuan's presidency after internal bickerings, but asked that the capital be situated in Nanjing. Yuan, however, wanted his advantage geographically. Cao Kun, one of his entrusted subordinate Beiyang military commanders, fabricated a coup d'état in Beijing and Tianjin, apparently under Yuan's orders, to provide an excuse for Yuan not to leave his sphere of influence in Zhili (present-day Hebei province). The revolutionaries compromised again, and the capital of the new republic was established in Beijing. Yuan Shikai was elected Provisional President on February 14, 1912, by the Nanjing Provisional Senate, and sworn in on March 10.[2][4]

Democratic elections

In February 1913, democratic elections were held for the National Assembly in which the Chinese Nationalist Party or the Kuomintang (KMT) scored a significant victory. Song Jiaoren, deputy in the KMT to Sun Yat-sen, zealously supported a cabinet system and was widely regarded as a candidate for Prime Minister. Yuan viewed Song as a threat to his authority and, after Song's assassination on March 20, 1913 by Ying Kuicheng, there was speculation in the media that Yuan was responsible.

6. Becoming Emperor

See also: Empire of China (1915–1916)

Tensions between the Kuomintang and Yuan continued to intensify. Yuan's crackdown on the Kuomintang began in 1913, beginning with the suppression and bribery of the KMT members in the two legislative chambers, followed by an orchestrated collapse of the KMT from local organizations.

Second revolution

Seeing the situation worsen, Sun Yat-sen fled to Japan, and called for a Second Revolution, against Yuan. Subsequently Yuan gradually took over the government with support base from his military power. He dissolved both the national and provincial assemblies, replacing the House of Representatives and Senate with the newly formed "Council of State", with Duan Qirui, his trusted Beiyang lieutenant, as Prime Minister.

The Kuomintang's "Second Revolution" against Yuan ended in disastrous failure, as Yuan's military might on all sides zeroed in on the remnants of KMT forces. Provincial governors with KMT loyalties were bribed or submitted willingly to Yuan. After his victory, Yuan reorganized the provincial governments, its head now being a Military Governor (都督), replacing the civil governorship, where each governor had control of his own army. It laid the first foundations for warlordism that crippled China for the next two decades.

Japan's twenty-one demands

In 1915, Japan sent a secret ultimatum known as the Twenty-One Demands to Beijing. When word leaked out that Yuan had agreed to some of the provisions, mass protests sprang up as well as a boycott of Japanese goods. Western pressure forced Japan to back down on its demands.

Revival of the monarchy

With his power secure, many of Yuan's supporters, notably monarchist Yang Du, advocated for a revival of the monarchy, asking Yuan to take on the title of Emperor. Yang reasoned that the Chinese masses had long been used to autocratic rule, and a Republic had only been effective in a transitional phase to end Manchu rule. China's situation longed for stability that only a monarchy would ensure. American political scientist Frank Johnson Goodnow, as well as the Imperial Government of Japan, suggested similar ideas. Yuan held a carefully selected political convention which unanimously endorsed monarchy on November 20, 1915. By December 12, he proclaimed his reign as Emperor of the Chinese Empire (中華帝國大皇帝) under the era name of Hongxian (洪憲; i.e. Constitutional Abundance) to begin on January 1, 1916.[2] But on December 25, Yunnan's military governor, Cai E, rebelled and several provinces followed. Seeing his weakness and unpopularity, foreign powers, including Japan, withdrew their support.

Monarchy abandoned and death

Faced with universal opposition, Yuan repeatedly delayed the accession rite to appease his foes. Funding for the ceremony was cut on March 1 and he abandoned monarchism on March 22. This was not enough for his enemies as they called for his resignation as president. More provinces rebelled until Yuan died, humiliated, from uremia on June 5. His death was announced the following day.[2] His remains were moved to his home province and placed in a mausoleum built to resemble Grant's Tomb[citation needed]. In 1928, the tomb was looted by Feng Yuxiang's Guominjun soldiers during the Northern Expedition. He had three sons: Prince Yuan Keding, who was handicapped; Prince Yuan Kewen, who was said by his father to be a 'fake scholar', and Prince Yuan Keliang, whom Yuan Shikai called a "bandit".

Evaluation and legacy

With Yuan's death, China was left without any generally recognized central authority and the army quickly fragmented into forces of combating warlords. For this reason he is usually called the Father of the Warlords.

However, it is not accurate to attribute other characteristics of warlordism as his preference, since in his career as a military reformer he had attempted to create a modern army based on the Japanese model.

Throughout his lifetime, he demonstrated understanding of how staff work, military education, and regular transfers of officer personnel came together to make a modern military organisation. After his return to power in 1911, however, he seemed willing to sacrifice this ideal in his imperial ambitions, and instead ruled by a combination of violence and bribery that destroyed the idealism of the early Republican movement.

Since those who opposed Yuan could do so only from a territorial military base, Yuan's career as president and emperor contributed greatly to China's subsequent political division.

In the CCTV Production Towards the Republic, Yuan is portrayed through most of his early years as an able administrator, although a very skilled manipulator of political situations. His self-proclamation of Emperor was seen as largely under the influence of external forces, such as his son, prince Yuan Keding.

Yuan's grandson, Luke Chia-Liu Yuan, was a Chinese-American physicist. Another descendant of Yuan is his great-grandson, Li-Young Lee, a Chinese-American writer and poet.

'세계삼한역사 > 인물' 카테고리의 다른 글

| 미 군역사서에서 극찬한 이순신 (0) | 2009.01.27 |

|---|---|

| 교과서에서 배운 단원 김홍도 고누도 알고 보니 윷놀이 그림 (0) | 2008.11.16 |

| 정순왕후 정조를 암살했나(역사극 다이어리) (0) | 2008.06.13 |

| 이방원-수양대군-정조의 차이 (0) | 2008.05.05 |

| 영웅보다 인간적 모습 잘 드러나 전문가들 (0) | 2008.04.02 |